User:Jiewei Xiong/沙盒3

| 让·西贝柳斯 | |

|---|---|

| Jean Sibelius | |

| |

| 出生 | 1865年12月8日 |

| 逝世 | 1957年9月20日(91歲) |

| 配偶 | 爱诺·西贝柳斯(1892年结婚) |

| 签名 | |

| |

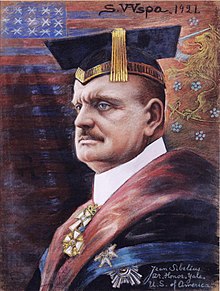

让·西贝柳斯(Jean Sibelius,名的法语发音:[ʒɑ̃],姓的瑞典语发音:[siˈbeːliʉs] (ⓘ);出生时名为约翰·尤利乌斯·克里斯蒂安·西贝柳斯(瑞典語:Johan Julius Christian Sibelius)[1];1865年12月8日—1957年9月20日),芬兰作曲家,活跃于晚期浪漫主义和早期现代主义时期。他被广泛认为是芬兰最伟大的作曲家,他的音乐常被认为在19世纪末芬兰遭受多次俄罗斯化企图时,帮助芬兰发展出了更强烈的国族认同。[2]

他作品的核心是七部交响曲,这些作品与他的其他主要作品一样,在芬兰和世界各地定期演出和录制。他其他最著名的作品包括《芬蘭頌》、《卡累利阿组曲》、《悲伤圆舞曲》、小提琴协奏曲、合唱交响曲《库勒沃》和《圖奧內拉的天鵝》(来自《藍敏凱寧組曲》)。他的其他作品包括受自然、北欧神话和芬兰民族史诗《卡勒瓦拉》启发的作品;100多首声乐钢琴歌曲;多部戏剧的配乐;独幕歌剧《塔楼少女》;室内乐、钢琴音乐、共济会仪式音乐[3],以及21部合唱音乐作品。

西贝柳斯在20世纪20年代中期之前创作甚丰,但在完成第七交响曲(1924年)、配乐《暴风雨》(1926年)和交响诗《塔皮奥拉》(1926年)后,他在最后30年里停止了创作主要作品——这一退隐通常被称为“耶爾文佩的沉默”(他家所在地)。虽然他被认为已停止创作,但他曾尝试继续写作,包括对第八交响曲的未完成尝试。在晚年,他创作了共济会音乐并重新编辑了一些早期作品,同时保持着对音乐新发展的积极但并不总是赞同的兴趣。尽管这种“沉默”常常令学者困惑,但实际上,西贝柳斯很明确:他觉得自己已经创作得足够多了。

芬兰100马克纸币上曾印有他的肖像,直到2002年采用欧元。[4]自2011年起,芬兰在12月8日(作曲家的生日)庆祝升旗日,这一天也被称为芬兰音乐日。[5]2015年,为庆祝西贝柳斯诞辰150周年,一系列特别音乐会和活动在芬兰,尤其是在首都赫尔辛基举行。[6]

生平[编辑]

早年[编辑]

西贝柳斯于1865年12月8日出生于芬兰大公国(当时是俄罗斯帝国的自治部分)的海门林纳(瑞典語:Tavastehus)。他的父亲是说芬蘭瑞典族人克里斯蒂安·古斯塔夫·西贝柳斯,母亲是玛丽亚·夏洛特·西贝柳斯(娘家姓博格)。家族姓氏源自他父系曾祖父拥有的東新地區的錫博庄园。[7]1868年7月,西贝柳斯的父亲死于伤寒,留下巨额债务。因此,当时再次怀孕的母亲不得不变卖财产,带着家人搬到她的寡母卡塔琳娜·博格位于海门林纳的家中。[8]因此,西贝柳斯是在明显的女性环境中长大的,唯一的男性影响来自他的叔叔佩尔·费迪南德·西贝柳斯,后者对音乐特别是小提琴很感兴趣。正是他在西贝柳斯十岁时送给他一把小提琴,并在日后鼓励他保持对作曲的兴趣。[9][10]对西贝柳斯来说,佩尔叔叔不仅扮演了父亲的角色,还充当了音乐顾问。[11]

从小,西贝柳斯就对自然表现出浓厚的兴趣,每当家人在夏季搬到海边的洛維薩时,他经常在乡间漫步。用他自己的话说:“对我来说,洛维萨代表着阳光和幸福。海门林纳是我上学的地方;洛维萨则是自由。”七岁时,在海门林纳,他的姑姑朱莉娅被请来在家里的立式钢琴上教他弹琴,每当他弹错音符时就会敲打他的指关节。他通过自己即兴演奏来进步,但仍然学会了读谱。[12]后来他转向了小提琴,并更喜欢这种乐器。他与姐姐琳达(弹钢琴)和弟弟克里斯蒂安(拉大提琴)组成三重奏合奏。(克里斯蒂安·西贝柳斯后来成为著名的精神科醫師,至今仍因其对芬兰现代精神病学的贡献而受到纪念。)[13]此外,西贝柳斯经常与邻居家庭组成四重奏,增加了他在室内乐方面的经验。这一时期他早期作品的片段仍然存在,包括一首三重奏、一首钢琴四重奏和一首D小调小提琴与钢琴组曲。[14]大约在1881年,他在纸上记录了他的短小的撥奏作品《水滴》(为小提琴和大提琴而作),尽管这可能只是音乐练习。[11][15]他第一次提到自己作曲是在1883年8月的一封信中,他写道自己创作了一首三重奏,并正在创作另一首:“它们相当糟糕,但在雨天有事可做也不错。”[16]1881年,他开始跟当地的乐队指挥古斯塔夫·莱万德学习小提琴,立即对这种乐器产生了特别强烈的兴趣。[17]他立志成为伟大的小提琴演奏家,很快就成为相当出色的演奏者,1886年演奏了费迪南德·大卫的E小调协奏曲,次年在赫尔辛基演奏了门德尔松小提琴协奏曲的最后两个乐章。尽管作为器乐演奏家取得了这样的成功,他最终还是选择成为作曲家。[18][19]

尽管他的母语是瑞典语,但1874年西贝柳斯进入了卢西娜·哈格曼的芬兰语预科学校。1876年,他继续在芬兰语授课的海门林纳师范中学接受教育,在那里他是相当心不在焉的学生,尽管他在数学和植物学方面做得相当不错。[16]虽然不得不重读一年,但他在1885年通过了学校的最后考试,这使他能够进入大学。[20]小时候,他被称为扬内(Janne),这是约翰(Johan)的口语形式。然而,在他的学生时代,受已故的航海叔叔的名片启发,他采用了法语形式让(Jean)。此后,他就以让·西贝柳斯一名为人所知。[21]

学习和早期职业生涯[编辑]

西贝柳斯1885年高中毕业后,开始在芬兰的亚历山大帝国大学学习法律,但由于对音乐更感兴趣,很快就转入了赫尔辛基音乐学院(现西贝柳斯音乐学院),在那里学习了从1885年到1889年。

他的一位老师是该学院的创始人马丁·韦格柳斯,他为支持芬兰教育的发展做出了很多贡献。正是他给予了自学成才的西贝柳斯第一堂正式的作曲课。[22]另一重要影响是他的老师费卢西奥·布索尼,钢琴家兼作曲家,西贝柳斯与他保持了终生的友谊。[23]他亲密的朋友圈包括钢琴家兼作家阿道夫·保罗和未来的指挥家阿马斯·耶内费尔特(后者将他介绍给了自己有影响力的家族,包括他的妹妹爱诺,她后来成为了西贝柳斯的妻子)。[11]这一时期他最出色的作品是F大调小提琴奏鸣曲,颇有格里格的风格。[24]

西贝柳斯继续在柏林(1889年至1890年)跟随阿尔伯特·贝克尔学习,在維也納(1890年至1891年)跟随罗伯特·富克斯和匈牙利裔犹太人卡尔·戈德马克学习。在柏林,他有机会通过参加各种音乐会和歌剧来拓宽自己的音乐经验,包括理查德·施特劳斯的《唐璜》的首演。他还听到芬兰作曲家罗伯特·卡亚努斯指挥柏林爱乐乐团演奏了包括他的交响诗《爱诺》在内的节目,这是一部爱国作品,可能引发了西贝柳斯后来对使用史诗《卡勒瓦拉》作为自己作品基础的兴趣。[23][25]在维也纳期间,他对安东·布鲁克纳的音乐特别感兴趣,一度认为他是“当今最伟大的作曲家”,但他继续对贝多芬和瓦格纳的经典作品保持兴趣。他很享受在维也纳的一年,经常与新朋友聚会和赌博。正是在维也纳,他转向了管弦乐作曲,创作了E大调序曲和一首芭蕾场景曲。当开始创作受《卡勒瓦拉》启发的管弦乐合唱独唱作品《库勒沃》时,他生病了,但在接受胆结石切除手术后恢复了健康。[26]回到赫尔辛基后不久,西贝柳斯非常享受在一场流行音乐会上指挥他的序曲和芭蕾场景曲。[27]他也能够继续创作《库勒沃》,因为他对一切芬兰相关的事物越来越感兴趣。这部作品于1892年4月28日在赫尔辛基首演,取得了巨大的成功。[11]

大约在这个时候,西贝柳斯最终放弃了他珍视的小提琴家抱负:

我的悲剧在于我不惜一切代价想成为著名的小提琴家。从15岁起,我几乎从早到晚都在拉小提琴。我讨厌笔和墨水——不幸的是,我更喜欢优雅的小提琴弓。我对小提琴的热爱持续了相当长的时间,当我不得不承认我开始为艰难的演奏家生涯训练得太晚时,这是非常痛苦的觉醒。[28]

除了在维也纳和柏林长期学习外,1900年他还前往意大利,与家人在那里度过了一年。他在斯堪的纳维亚国家、英国、法国和德国积极地进行创作、指挥和社交活动,后来还前往了美国。[29]

婚姻和成名[编辑]

1888年秋天,当西贝柳斯在赫尔辛基学习音乐时,音乐学院的朋友阿马斯·耶内费尔特邀请他到家里做客。在那里,他遇见并立即爱上了爱诺,这位17岁的姑娘是瓦萨省长亚历山大·耶内费尔特将军和波罗的海贵族伊丽莎白·克洛特·冯·尤根斯堡的女儿。[19]婚礼于1892年6月10日在马克斯莫举行。他们在卡累利阿度蜜月,那里是《卡勒瓦拉》的故乡。这次经历启发了西贝柳斯创作交响诗《传说》、《藍敏凱寧組曲》和《卡累利阿组曲》。[11]1904年,他们的家“爱诺拉”(意为“爱诺的地方”)在耶尔文佩的图苏拉湖畔建成。在爱诺拉的岁月里,他们生了六个女儿:伊娃(Eva)、露丝、基尔斯蒂(Kirsti,一岁时因伤寒夭折[30])、卡塔琳娜(Katarina)、玛格丽特(Margareta)和海蒂。[31]伊娃嫁给了工业继承人阿尔维·帕洛海莫(Arvi Paloheimo),后来成为帕洛海莫公司的首席执行官。露丝·斯内尔曼成为著名女演员,卡塔琳娜嫁给了银行家,海蒂·布卢姆斯泰特成为设计师,建筑师奥利斯·布卢姆斯泰特的妻子。玛格丽特嫁给了指挥家尤西·亚拉斯,奥利斯的哥哥。[32]

1892年,《库勒沃》开启了西贝柳斯专注于管弦乐音乐的创作。作曲家阿克塞尔·特努德将其描述为“火山爆发”,而在合唱团中演唱的尤霍·兰塔则表示:“这是真正的芬兰音乐。”[33]那年年底,作曲家的祖母卡塔琳娜·博格去世。西贝柳斯参加了她的葬礼,最后一次访问了他在海门林纳的家,之后这所房子被卖掉了。1893年2月16日,《传说》的第一个(扩展)版本在赫尔辛基上演,但反响平平,评论家建议应删除多余的部分(正如西贝柳斯在1902年的版本中所做的那样)。3月份《库勒沃》的三场演出更不成功,一位评论家认为它晦涩难懂且缺乏活力。在西贝柳斯的第一个孩子伊娃出生后的4月,他的合唱作品《维奈莫宁的船之旅》首演取得了相当大的成功,得到了媒体的支持。[34]

1893年11月13日,《卡累利亚》的完整版本在维普里省的酒店学生协会庆典上首演,艺术家阿克塞尔·加伦和雕塑家埃米尔·维克斯特罗姆被请来设计舞台布景。虽然第一次演出因观众的喧哗而难以欣赏,但11月18日的第二次演出更加成功。此外,在19日和23日,西贝柳斯在赫尔辛基指挥爱乐协会乐团演奏了这部作品的扩展组曲。[35]西贝柳斯的音乐越来越多地在赫尔辛基的音乐厅演出。在1894-95年的音乐季中,《传说》、《卡累利亚》和《春之歌》(作于1894年)等作品在首都的至少16场音乐会中演出,更不用说在圖爾庫的演出了。[36]1895年4月17日,当《春之歌》以修订版演出时,作曲家奥斯卡·梅里坎托称赞它为“西贝柳斯管弦乐作品中最美的花朵”。[37]

在相当长的一段时间里,西贝柳斯致力于创作歌剧《造船》,这同样基于《卡勒瓦拉》。在某种程度上,他受到了瓦格纳的影响,但随后转向李斯特的交响诗作为创作灵感的源泉。他的《雷明凯宁组曲》由四个传说组成,以交响诗的形式呈现,改编自他从未完成的歌剧素材。[11]1896年4月13日,这部作品在赫尔辛基首演,座无虚席。与梅里坎托对作品芬兰特质的热情相反,评论家卡尔·弗洛丁认为《图奥内拉的天鹅》中的英国管独奏“冗长得令人难以置信且乏味”[38][34],尽管他认为第一个传说《雷明凯宁与岛上的少女们》代表了西贝柳斯迄今为止创作的巅峰。[39]

为了谋生,从1892年起,西贝柳斯在音乐学院和卡亚努斯的指挥学校承担教学任务,但这使他没有足够的时间作曲。[40]1898年,情况大为改善,他获得了一笔可观的年度补助金,最初为期十年,后来延长至终身。他得以完成阿道夫·保罗的戏剧《克里斯蒂安二世》的配乐。这部作品于1898年2月24日演出,其朗朗上口的曲调吸引了公众。剧中四首流行曲目的乐谱在德国出版,在芬兰销售良好。当管弦乐组曲于1898年11月在赫尔辛基成功演出时,西贝柳斯评论道:“音乐听起来很棒,节奏似乎也很合适。我想这是我第一次成功地创作出完整的东西。”这部作品还在斯德哥尔摩和莱比锡演出。[41]

1899年1月,西贝柳斯开始创作他的第一交响曲,当时他的爱国情怀正因俄罗斯沙皇尼古拉二世试图限制芬兰大公国的权力而增强。[42]这部交响曲于1899年4月26日在赫尔辛基首演时受到了好评。但节目中还首演了一部更引人注目、明显带有爱国主义色彩的作品《雅典人之歌》,为男童和男子合唱团而作。这首歌立即使西贝柳斯获得了民族英雄的地位。[41][42]11月4日,另一部爱国作品问世,它以八幅场景描绘了芬兰历史上的片段,被称为《新闻庆祝音乐》。这是为支持《每日新闻》报纸的员工而创作的,该报因编辑批评俄罗斯统治而被暂停发行一段时间。[43]最后一幅场景《芬兰觉醒》特别受欢迎;经过小修改后,它成为了著名的《芬蘭頌》。[44]

1900年2月,西贝柳斯最小的女儿基尔斯蒂去世。尽管如此,那年夏天西贝柳斯还是与卡亚努斯和他的乐团进行了国际巡演,在斯德哥尔摩、哥本哈根、汉堡、柏林和巴黎等13个城市展示了他的近期作品(包括修订版的第一交响曲)。评论家们给予了高度评价,他们在《柏林证券信使报》、《柏林外国人报》和《柏林地方通讯》上的热情报道为作曲家赢得了国际认可。[45][46]

1901年,在与家人前往意大利拉帕洛旅行时,西贝柳斯开始创作他的第二交响曲,部分灵感来自莫扎特《唐璜》中唐璜的命运。这部作品于1902年初完成,并于3月8日在赫尔辛基首演。芬兰人以巨大的热情接受了这部作品。梅里坎托认为它“超出了最大胆的期望”,而埃韦特·卡蒂拉则将其评价为“绝对的杰作”。[45]弗洛丁也写道,这是一部“我们从未有机会聆听过的”交响乐作品。[47]

西贝柳斯在汉科附近的特瓦尔明内度过了夏天,在那里他创作了歌曲《是梦吗》(芬蘭語:Var det en dröm),并重新编写了《传说》。1902年11月,当它在柏林与柏林爱乐乐团一起演出时,它有力地确立了作曲家在德国的声誉,不久后导致他的第一交响曲的出版。[45]

1903年,西贝柳斯在赫尔辛基度过了大部分时间,他在那里过度沉溺于美酒佳肴,在餐厅里欠下了相当多的账单。但他继续创作,其中一个主要成功是《悲伤圆舞曲》,这是他为内兄阿尔维德·耶内费尔特的戏剧《死亡》创作的六首配乐之一。由于缺钱,他以低价出售了这首曲子,但它很快在芬兰乃至国际上备受欢迎。在赫尔辛基长期逗留期间,西贝柳斯的妻子爱诺经常给他写信,恳求他回家,但无济于事。即使在他们的第四个女儿卡塔琳娜出生后,他仍继续在外工作。1904年初,他完成了小提琴协奏曲,但2月8日的首次公开演出并不成功。这导致他修订了更浓缩的版本,次年在柏林演出。[48]

迁至爱诺拉[编辑]

1903年11月,西贝柳斯开始在赫尔辛基北部约45公里的图苏拉湖附近建造他的新家爱诺拉。为了支付建筑费用,他在1904年初在赫尔辛基、图尔库和瓦萨举办音乐会,夏季还在爱沙尼亚的塔林和拉脱维亚演出。1904年9月24日,一家人终于搬进了新居,并与当地艺术界人士结为朋友,包括画家埃罗·耶内费尔特和佩卡·哈洛宁,以及小说家尤哈尼·阿霍。[48]

1905年1月,西贝柳斯回到柏林指挥他的第二交响曲。虽然音乐会本身是成功的,但评论褒贬不一,有些非常积极,而《总汇报》和《柏林日报》的评论则不那么热情。回到芬兰后,他将日益流行的《佩利亚斯与梅丽桑德》改编成管弦乐组曲。11月,他首次访问英国,去了利物浦,在那里他遇到了亨利·伍德。12月2日,他指挥了第一交响曲和《芬兰颂》,并写信给爱诺说音乐会取得了巨大成功,受到广泛赞誉。[49]

1906年,在年初在巴黎短暂且平淡无奇的逗留之后,西贝柳斯在爱诺拉度过了几个月的创作时光,这一时期的主要作品是《波赫约拉的女儿》,这又是一部基于《卡勒瓦拉》的作品。年底,他为亚尔马·普罗科佩的戏剧《伯沙撒的盛宴》创作了配乐,并将其改编成管弦乐组曲。他以指挥一系列音乐会结束了这一年,其中最成功的是在圣彼得堡的马林斯基剧院首次公开演出《波赫约拉的女儿》。[49]

起伏[编辑]

从1907年初开始,西贝柳斯再次在赫尔辛基沉溺于过度的饮酒和用餐,花费巨额金钱购买香槟和龙虾。他的生活方式对爱诺的健康产生了灾难性的影响,她因精疲力竭被迫退居疗养院。在她离开期间,西贝柳斯决心戒酒,转而专注于创作他的第三交响曲。他完成了这部作品,并于9月25日在赫尔辛基演出。[50]尽管其更为古典的方法令观众感到惊讶,但弗洛丁评论说,它“在内在上是新颖和革命性的”。[49]

不久之后,西贝柳斯在赫尔辛基遇到了古斯塔夫·馬勒。两人一致认为,每创作一部新的交响曲,他们就会失去那些被他们早期作品吸引的听众。这一点在圣彼得堡表现得尤为明显,1907年11月第三交响曲在那里演出时受到了贬低的评论。相比之下,莫斯科的反响则更为积极。[49]

1907年,西贝柳斯因疑似喉癌接受了一次严重的手术。1908年初,他不得不在医院住了一段时间。他的吸烟和饮酒习惯现在已经威胁到了生命。尽管他取消了在罗马、华沙和柏林的音乐会,但他仍然保留了在伦敦的演出承诺,但在那里他的第三交响曲也未能吸引评论家的好评。1908年5月,西贝柳斯的健康进一步恶化。他与妻子前往柏林,切除喉部的肿瘤。手术后,他发誓要彻底戒烟戒酒。[49]据说这次与死亡擦肩而过的经历启发了他在随后几年创作的作品,包括《隆诺达尔》和第四交响曲。[51]

更愉快的岁月[编辑]

1909年,成功的喉部手术为西贝柳斯和爱诺在家庭生活中重拾幸福。在英国,他的状况也受到了好评,他指挥《传说》、《芬兰颂》、《悲伤圆舞曲》和《春之歌》,赢得了观众的热烈掌声。与克洛德·德彪西的会面也获得了进一步的支持。在又一次平淡无奇的巴黎之行后,他前往柏林,在那里他如释重负地得知他的喉部手术完全成功。[52]

1910年初,西贝柳斯开始创作他的第四交响曲,但由于资金减少,他还不得不创作一些较小的作品和歌曲。10月,他在克里斯蒂安尼亚(现奥斯陆)指挥音乐会,首次演出了《德律阿得斯》和《纪念》。他的《悲伤圆舞曲》和第二交响曲特别受欢迎。随后他前往柏林继续创作第四交响曲,在回到耶尔文佩后完成了终曲。[52]

1911年初,西贝柳斯在瑞典举行了他的首场音乐会,就连他的第三交响曲也受到了评论家的欢迎。他在4月完成了第四交响曲,但正如他所预料的那样,由于其内省的风格,当它首次在赫尔辛基演出时,评论褒贬不一,没有受到很热烈的欢迎。除了一次巴黎之行,他在那里欣赏了理查德·施特劳斯的《莎乐美》的演出外,这一年的其余时间相当平淡。1912年,他完成了短小的管弦乐作品《历史场景II》(法語:Scènes historiques II)。3月,它与第四交响曲一起首演。音乐会重复了两次,观众和评论家(包括罗伯特·卡亚努斯)都非常热情。9月,第四交响曲在伯明翰也受到了好评。1913年3月,它在纽约演出,但大部分观众在乐章之间离开了音乐厅,而10月,在卡尔·穆克指挥的音乐会之后,《波士顿美国人报》将其称为“悲惨的失败”。[52]

西贝柳斯1913年的第一部重要作品是交响诗《吟游诗人》,3月他在赫尔辛基指挥演出时,观众表现出了尊重。接着他创作了为女高音和管弦乐而作的《隆诺达尔》。这部作品采用了《卡勒瓦拉》的文本,1913年9月由爱诺·阿克特(作品题献给她)在英国格洛斯特的三合唱团音乐节上首次用芬兰语演唱。[52][54]1914年初,西贝柳斯在柏林度过了一个月,他对阿诺德·勋伯格特别感兴趣。回到芬兰后,他开始创作《海洋女神》,这是美国百万富翁卡尔·斯托克尔为诺福克音乐节委约的作品。西贝柳斯最初以降D大调创作这部作品,后来大改,在诺福克呈现了D大调版本,这部作品以及《芬兰颂》和《悲伤圆舞曲》都受到了好评。亨利·爱德华·克雷比尔认为《海洋女神》是有史以来最美丽的海洋音乐之一,而《纽约时报》评论说,西贝柳斯的音乐是这个音乐节最值得注意的贡献。在美国期间,西贝柳斯获得了耶鲁大学的荣誉博士学位,几乎同时,他还获得了赫尔辛基大学的荣誉博士学位,由爱诺代表他接受。[52]

第一次世界大战期间[编辑]

在从美国回程时,西贝柳斯听说了导致第一次世界大战爆发的萨拉热窝事件。虽然他远离战场,但他来自国外的版税收入中断了。为了维持生计,他创作了一些较小的作品在芬兰出版。1915年3月,他得以前往瑞典哥德堡,他的作品《海洋女神》在那里广受赞赏。4月,在创作第五交响曲时,他看到16只天鹅飞过,这启发他写出了终曲。他评论道:“这是我一生中最伟大的经历之一!”尽管夏天对交响曲的创作进展不大,但他在12月8日50岁生日时完成了它。[55]

在生日当晚,西贝柳斯在赫尔辛基证券交易所大厅里指挥了第五交响曲的首演。尽管卡亚努斯给予了高度赞扬,但作曲家对自己的作品并不满意,很快开始修改。在这段时间,西贝柳斯的债务越来越深。他作为礼物收到的大钢琴即将被法警没收,幸好歌手伊达·埃克曼在一次成功的筹款活动后偿还了他的大部分债务。[55]

一年后,1916年12月8日,西贝柳斯在图尔库演出了修改版的第五交响曲,他将前两个乐章合并,并简化了终曲。一周后在赫尔辛基演出时,卡蒂拉给予了很高的评价,但瓦塞纽斯对这些改动皱眉,这导致作曲家再次重写。[55]

从1917年初开始,西贝柳斯又开始饮酒,引发了与爱诺的争吵。随着俄国革命的开始,他们的关系因兴奋而有所改善。到年底,西贝柳斯创作了他的《猎人进行曲》。1917年12月芬兰议会接受参议院宣布脱离俄国独立后,这首曲子变得特别受欢迎。《猎人进行曲》于1918年1月19日首次演出,在短时间内令赫尔辛基精英们欣喜若狂,直到1月27日芬蘭內戰爆发。[55]西贝柳斯自然支持白衛隊,但作为托尔斯泰主义者,爱诺·西贝柳斯对赤卫队也有些同情。[56]

2月,他的房子(爱诺拉)被当地的赤卫队搜查了两次,寻找武器。在战争的最初几周,他的一些熟人在暴力中丧生,他的兄弟,精神病学家克里斯蒂安·西贝柳斯因拒绝为在前线遭受炮击休克的红军士兵预留病床而被逮捕。西贝柳斯在赫尔辛基的朋友们现在担心他的安全。作曲家罗伯特·卡亚努斯与赤卫队总司令埃罗·哈帕莱宁谈判,后者保证西贝柳斯可以安全地从爱诺拉前往首都。2月20日,一群赤卫队战士护送一家人到赫尔辛基。最终,从4月12日到13日,德国军队占领了这座城市,红色时期结束了。一周后,赫尔辛基爱乐乐团举行了一场音乐会,向德国指挥官吕迪格·冯·德·戈尔茨致敬。西贝柳斯以指挥《猎人进行曲》结束了这场活动。[56]

重获财富,但手颤加剧[编辑]

1919年初,西贝柳斯热情地决定改变自己的形象,剃掉了所剩无几的头发。6月,他和爱诺一起访问了哥本哈根,这是他自1915年以来首次出国旅行,并成功演出了他的第二交响曲。11月,他指挥了第五交响曲的最终版本,获得观众反复欢呼。到年底,他已经开始创作第六交响曲。[55]

1920年,尽管手部颤抖加剧,西贝柳斯还是为诗人埃诺·雷诺的文本谱写了《大地颂歌》,为苏奥米合唱团演出,并在饮酒的帮助下为《抒情圆舞曲》配器。1920年12月生日时,西贝柳斯收到了63,000马克的捐款,这笔可观的款项是男高音韦诺·索拉从芬兰企业筹集的。虽然他用了一些钱来减少债务,但他也在赫尔辛基狂欢了一周。[57]

这时,西贝柳斯与柯达相机发明者、纽约罗切斯特伊士曼音乐学院创始人喬治·伊士曼进行了详细谈判。伊士曼提出两万美元的年薪聘请他教学一年[58],在西贝柳斯拒绝之前,谈判已经如此确定,以至于《纽约时报》将西贝柳斯的到来作为事实报道。[59]

1921年初,西贝柳斯在英国进行了非常成功的旅行——在全国各地指挥了几场音乐会,包括第四和第五交响曲、《海洋女神》、一直很受欢迎的《芬兰颂》和《悲伤圆舞曲》。紧接着,他在挪威指挥了第二交响曲和《悲伤圆舞曲》。他开始感到疲惫,但评论家们仍保持积极态度。4月回到芬兰后,他在北欧音乐节上演出了《莱明凯宁的回归》和第五交响曲。[57]

1922年初,因头痛困扰,西贝柳斯决定配戴眼镜,尽管他从不在照片中佩戴。7月,他因兄弟克里斯蒂安去世而感到悲伤。8月,他加入了芬兰共济会,并为他们创作仪式音乐。1923年2月,他首演了第六交响曲。埃弗特·卡蒂拉高度赞扬它为“纯粹的田园诗”。年底前,他还在斯德哥尔摩和罗马指挥了音乐会,前者获得了相当大的赞誉,后者评价不一。然后他前往哥德堡,尽管到达音乐厅时因过度饮食和饮酒而身体不适,但仍然受到热烈欢迎。尽管继续饮酒,让爱诺感到沮丧,西贝柳斯还是在1924年3月完成了第七交响曲。以《交响幻想曲》为标题,它在斯德哥尔摩首演时取得了成功。在9月底哥本哈根的一系列音乐会上,它受到更高的赞赏。西贝柳斯被授予丹麦国旗勋章。[57]

由于最近的一连串活动使他的心脏和神经紧张,他将这一年的大部分时间用于休息。他创作了一些小品,但越来越依赖酒精。1925年5月,他的丹麦出版商威廉·汉森和丹麥皇家劇院邀请他为莎士比亚的《暴风雨》创作配乐。他在1926年3月首演前很早就完成了这部作品。[57]西贝柳斯本人没有出席,但这部作品在哥本哈根受到了好评。[60]

音乐记者维萨·西伦发现证据表明,西贝柳斯可能从年轻时就患有特发性震颤,他通过饮酒来减轻症状。这种自我治疗方法很常见且有效,但医生因风险大于收益而不鼓励。几位医学专家支持西伦的研究。这种震颤可能阻碍了写作并损害了他的社交生活。[61]

最后的重要作品[编辑]

1926年,西贝柳斯的创作出现了急剧且持久的衰退:在完成第七交响曲后,他在余生只创作了几部主要作品。其中最重要的可能是《暴风雨》的配乐和交响诗《塔皮奥拉》。[62]在生命的最后三十年里,西贝柳斯甚至避免公开谈论自己的音乐。[63]

有充分证据表明,西贝柳斯曾致力于创作第八交响曲。他在1931年和1932年向謝爾蓋·庫塞維茲基承诺首演这部交响曲,1933年甚至公开宣传了在巴兹尔·卡梅伦指挥下的伦敦演出。这部交响曲存在的唯一具体证据是1933年第一乐章誊清稿的账单,以及2011年首次发表和演奏的简短草稿片段。[64][65][66][67]西贝柳斯一直很自我批评;他对亲密朋友说:“如果我写不出比第七交响曲更好的作品,那它就将是我的最后一部。”由于没有手稿存留,有关资料认为西贝柳斯可能销毁了大部分乐谱痕迹,很可能是在1945年,那年他确实将大量文件付之一炬。[68]他的妻子爱诺回忆道:

1940年代,爱诺拉发生了一场大规模的信仰审判。我丈夫将许多手稿收集在洗衣篮里,在餐厅的明火上烧毁了它们。《卡累利阿组曲》的部分内容被销毁——我后来看到了被撕掉的页面残余——还有许多其他东西。我没有勇气在场,离开了房间。因此我不知道他具体扔了什么进火里。但在这之后,我丈夫变得更平静,心情也逐渐变好。[69]

尽管他退出了公众视线,但在1920年代末和整个1930年代,西贝柳斯的作品因新成立的芬兰广播公司而受到广泛关注。芬兰广播公司通过調幅廣播,将西贝柳斯的音乐传播到芬兰境外的听众耳中。[70]1933年,芬兰广播公司与赫尔辛基市立管弦乐团和独奏家安雅·伊格内修斯合作,与国际广播联盟协调,向14个国家播放了西贝柳斯的作品。节目包括交响诗《海洋女神》,随后是他的第五交响曲和小提琴协奏曲。[71]1935年,纽约爱乐乐团调查了美国各地音乐爱好者的喜好。当被问及最喜欢的作曲家是谁时,西贝柳斯在所有在世或已故作曲家中排名第一。这种程度的生前认可在西方音乐史上是前所未有的。[53]

第二次世界大战期间[编辑]

在西贝柳斯70岁生日(1935年12月8日)时,德国纳粹政权授予他歌德勋章,附有阿道夫·希特勒签名的证书。1939年底至1940年初苏联试图入侵芬兰(冬季战争)后,尽管最初被击退,但在芬兰军队后来战败后被迫割让领土给苏联,西贝柳斯一家在1941年夏天长期离开后终于回到了爱诺拉。对布尔什维克主义感到焦虑的西贝柳斯主张芬兰士兵应该在1941年6月22日德国入侵苏联后与德军并肩作战。西贝柳斯没有对犹太人大屠杀发表任何言论,尽管在1943年的一篇日记中,他曾疑惑自己为什么要签署雅利安证明。[72]

1939年1月1日,西贝柳斯参加了一次国际广播,期间他指挥了自己的《庆典行板》。这次演出被保存在转录唱片上,后来发行了CD。这可能是西贝柳斯诠释自己音乐的唯一存世例证。[73]

最后时日和死亡[编辑]

从1903年起,西贝柳斯多年来一直居住在乡间。1939年起,他和爱诺再次在赫尔辛基拥有了一个家,但他们在1941年搬回了爱诺拉,只是偶尔访问城市。[74]战后,他只回到赫尔辛基几次。所谓的"耶尔文佩的沉默"成为一种神话,因为除了无数官方访客和同事外,他的孙辈和曾孙辈也在那里度假。[75]

西贝柳斯避免对其他作曲家发表公开评论,但埃里克·W·塔瓦斯谢尔纳和西贝柳斯的秘书桑特里·莱瓦斯[76]记录了私下谈话,其中他表达了对理查德·施特劳斯的赞赏,并认为巴托克和肖斯塔科维奇是年轻一代中最有才华的作曲家。[77]在1950年代,他推崇年轻的芬兰作曲家埃诺尤哈尼·劳塔瓦拉。[78]

1955年,他90岁生日被广泛庆祝,尤金·奥曼迪指挥的费城管弦乐团和汤玛斯·比彻姆指挥的皇家愛樂樂團都为他的音乐举行了特别演出。[79][80]

塔瓦斯谢尔纳还讲述了与西贝柳斯去世有关的轶事:

他正从日常晨走中返回。他兴奋地告诉妻子爱诺,他看到一群鹤接近。“它们来了,我年轻时的鸟儿,”他惊呼道。突然,其中一只鸟脱离了队形,在爱诺拉上空盘旋了一圈。然后它重新加入鸟群继续旅程。[81]

两年后,1957年9月20日晚上,西贝柳斯在爱诺拉因腦出血去世,享年91岁。在他去世时,由马尔科姆·萨金特指挥的第五交响曲正在赫尔辛基电台广播。同时,联合国大会正在召开,时任大会主席、来自新西兰的莱斯利·芒罗呼吁默哀一刻,并发表悼词:“西贝柳斯属于全世界。他用音乐丰富了整个人类的生活。”[82]另一位著名的芬兰作曲家海诺·卡斯基也在同一天去世,但他的死讯被西贝柳斯的逝世所掩盖。西贝柳斯被国葬,安葬在爱诺拉的花园里。[83]

爱诺·西贝柳斯在之后的12年里继续住在爱诺拉,直到1969年6月8日去世,享年97岁。她被安葬在丈夫旁。[84]

音乐[编辑]

西贝柳斯因其交响曲和交响诗而广为人知,尤其是《芬蘭頌》和《卡累利阿组曲》。1890年代,他在芬兰的声誉随着合唱交响曲《库勒沃》而增长,这部作品和许多后续作品一样,都源自史诗《卡勒瓦拉》。1899年,当芬兰民族主义正在发展时,他的第一交响曲首演获得了热情的观众反响。除了后来的六部交响曲,他还凭借配乐和更多交响诗在国内外获得了欢迎,特别是《传说》、《圖奧內拉的天鵝》和《悲伤圆舞曲》。[85]西贝柳斯还创作了一系列小提琴与管弦乐作品,包括一部小提琴协奏曲、歌剧《塔楼少女》、许多较短的管弦乐曲、室内乐、钢琴和小提琴作品、合唱作品以及大量歌曲。[86]

1920年代中期,在完成第六和第七交响曲之后,他创作了交响诗《塔皮奥拉》和《暴风雨》的配乐。此后,尽管他活到1957年,但再未发表任何重要作品。他曾花几年时间创作第八交响曲,但后来将其焚毁。[87]

就他的音乐风格而言,柴可夫斯基音乐的痕迹在早期作品中特别明显,如第一交响曲和小提琴协奏曲。[88]然而,在一段时期内,他被瓦格纳的音乐所压倒,特别是在创作歌剧时。更持久的影响来自布索尼和布鲁克纳。但对于他的交响诗,他最大的灵感来源是李斯特。[34][89]与布鲁克纳的相似之处可以在他管弦乐作品中的铜管乐贡献和音乐普遍缓慢的节奏中看到。[90][91]

西贝柳斯在作品中逐渐剥离了奏鸣曲式的形式标记,不是对比多个主题,而是专注于不断演化的细胞和片段,最终达成宏大的陈述。他后期的作品以未间断发展的感觉而著称,通过主题的置换和衍生来推进。这种综合的完整性和有机感促使一些人认为西贝柳斯是从终述开始创作,然后向后工作,尽管分析显示这些主要是三音符和四音符的细胞和旋律片段,它们被发展和扩展成更大的”主题“,有效地证明了相反的情况。[92]

这种自成一体的结构与古斯塔夫·馬勒的交响乐风格形成鲜明对比,马勒是西贝柳斯在交响乐创作中的主要竞争对手。[62]尽管主题变奏在两位作曲家的作品中都扮演了重要角色,但马勒的风格使用了不连贯、突然变化和对比的主题,而西贝柳斯则寻求缓慢转变主题元素。1907年11月,马勒在芬兰进行了一次指挥巡演,两位作曲家有机会长时间散步交谈,这使西贝柳斯评论道:

我说我欣赏交响曲风格的严谨和所有动机之间内在联系的深刻逻辑……马勒的观点恰恰相反。”不,交响乐必须像世界一样。它必须包罗万象。“[93]

交响曲[编辑]

西贝柳斯于1898年开始创作他的第一交响曲(E小调,作品39号),并在1899年初完成,当时他33岁。这部作品于1899年4月26日由作曲家本人指挥赫尔辛基爱乐乐团首演,当时的版本广受好评,但未能保存下来。首演后,西贝柳斯进行了一些修改,形成了今天演奏的版本。修订版于1900年春夏完成,并于1900年7月18日在柏林由罗伯特·卡亚努斯指挥赫尔辛基爱乐乐团首演。[94]交响曲以一段非常原创、相当凄凉的单簧管独奏开始,背景是低沉的定音鼓。[95]

他的第二交响曲是最受欢迎、录音最多的交响曲,于1902年3月8日由作曲家本人指挥赫尔辛基爱乐协会首演。开场和弦的上升进行为整部作品提供了动机。终乐章的英雄主题和三音动机由小号而非原来的木管乐器演绎。在俄罗斯压迫时期,这部作品巩固了西贝柳斯作为民族英雄的声誉。首演后,西贝柳斯进行了一些修改,修订版于1903年11月10日在斯德哥尔摩由阿尔马斯·耶内费尔特首演。[96]

第三交响曲是一部愉快、胜利和听起来简单的作品。这部交响曲于1907年9月25日由作曲家指挥赫尔辛基爱乐协会首演。作品早期和弦中有芬兰民间音乐的主题。这部作品是西贝柳斯刚搬到爱诺拉后创作的,与前两部交响曲形成鲜明对比,其清晰的表达方式发展成终乐章的进行曲调。[85][97]他的第四交响曲于1911年4月3日在赫尔辛基由爱乐协会首演,西贝柳斯亲自指挥。这部作品是在西贝柳斯接受一系列手术移除喉部肿瘤期间创作的。其阴郁可能可以解释为他(暂时)决定戒酒的反应。开场由大提琴、低音提琴和巴松管演奏,展现了一种新的时间处理方法。然后发展成基于作曲家对爱伦·坡的《乌鸦》的音乐设置的忧郁素描。衰弱的终乐章可能预示了西贝柳斯二十年后将经历的沉默。与当时常见的有力终乐章不同,这部作品以”沉重的闷响“简单结束。[85]

第五交响曲于1915年12月8日(西贝柳斯50岁生日)在赫尔辛基首演,由西贝柳斯本人指挥,获得了巨大赞誉。今天最常演奏的是1919年呈现的最终修订版,由三个乐章组成。第五交响曲是西贝柳斯唯一全程采用大调的交响曲。从圆号演奏的柔和开场开始,作品通过各种主题的旋转重复和相当大的变化发展,在最后乐章中小号演奏的天鹅赞歌中达到高潮。[85][98]虽然第五交响曲已经开始偏离奏鸣曲式,但1923年2月由作曲家指挥首演的第六交响曲更加远离传统规范。塔瓦斯谢尔纳评论说:”终乐章的结构不遵循任何熟悉的模式。“[99]这部作品采用多利安调式创作,借鉴了西贝柳斯在创作第五交响曲时发展的一些主题,以及原本计划用于抒情小提琴协奏曲的素材。西贝柳斯现在采取了一种纯化的方法,力求提供”泉水“而非鸡尾酒,使用更轻盈的长笛和弦乐,而不是第五交响曲中的重铜管。[100]

第七交响曲(C大调)是他最后发表的交响曲。完成于1924年,其显著特点是只有一个乐章。它被描述为”形式完全原创,对速度处理微妙,对调性处理独特,整体发展完全有机“。[101]它也被称为”西贝柳斯最出色的作曲成就“。[102]最初名为《交响幻想曲》,1924年3月在斯德哥尔摩首演,由西贝柳斯指挥。它基于他近十年前创作的的慢板乐章草稿。虽然弦乐占主导地位,但还有独特的长号主题。[103]

交响诗[编辑]

在七部交响曲和小提琴协奏曲之外,西贝柳斯的十三首交响诗是他最重要的管弦乐作品,与理查德·施特劳斯的交响诗一起,代表了自弗朗茨·李斯特以来对这一体裁最重要的贡献。作为整体,这些交响诗跨越了西贝柳斯整个艺术生涯(第一首创作于1892年,最后一首出现于1925年),展示了作曲家对自然和芬兰神话(特别是《卡勒瓦拉》)的迷恋,并全面呈现了他的风格随时间成熟的过程。[104]

《传说》(瑞典語:En saga,意为”童话“)于1893年2月首演,由西贝柳斯指挥。这首单乐章交响诗可能受到冰岛神话作品《散文埃達》的启发,尽管西贝柳斯只是将其描述为”他心态的表达“。从弦乐的梦幻主题开始,逐渐演变为木管乐器的音调,然后是圆号和中提琴,展示了西贝柳斯驾驭管弦乐队的能力。[105]这是作曲家第一部重要的管弦乐作品,1902年布索尼邀请西贝柳斯在柏林指挥他的作品时进行了修订。它的成功接受鼓励他写信给爱诺:”我已被承认为成熟的‘艺术家’“。[106]

《森林女神》是1894年创作的一首单乐章管弦乐交响诗。1895年4月在赫尔辛基首演,由西贝柳斯指挥,灵感来自瑞典诗人维克托·吕德贝里同名作品。在结构上,它由四个非正式部分组成,每个部分对应诗歌的四个诗节,并唤起特定情节的氛围:首先是英雄气概;其次是狂热活动;第三是感官之爱;第四是无法慰藉的悲伤。尽管音乐优美,许多评论家还是指责西贝柳斯”过度依赖“原始材料的叙事结构。[107][108]

《藍敏凱寧組曲》创作于1890年代初。最初构想为一部规模堪比瓦格纳作品的神话歌剧《造船》,后来西贝柳斯改变了音乐目标,成为一部四个乐章的管弦乐作品。该组曲基于芬兰民族史诗《卡勒瓦拉》中的人物莱明凯宁。它也可以被视为交响诗的集合。第二/三部分《图奥内拉的天鹅》经常单独演出。[109]

《芬兰颂》可能是西贝柳斯最著名的作品,是一首极具爱国主义色彩的作品,1899年11月首次作为芬兰新闻庆祝活动的场景画之一演出。1900年7月,修订版公开首演。[44]现在的标题后来才出现,首先用于钢琴版本,然后在1901年卡亚努斯以《芬兰颂》的名称指挥管弦乐版时使用。尽管西贝柳斯坚持这主要是一首管弦乐作品,但它也成为合唱团的世界最爱,尤其是赞美诗片段。最后作曲家同意了,在1937年和1940年为赞美诗配词,首先是为共济会,后来是为更广泛的用途。[110]

《海洋女神》是1913-14年创作的一首单乐章管弦乐交响诗。这部作品指的是希腊神话中居住在地中海的俄刻阿尼得斯,于1914年6月4日在康涅狄格州诺福克音乐节首演,由西贝柳斯亲自指挥。这部作品(D大調)在首演时被赞誉为”音乐中最精彩的海洋描绘“[111],由两个主题组成,西贝柳斯在三个非正式阶段逐步发展:首先是平静的海洋;其次是聚集的风暴;第三是雷鸣般的浪潮高潮。当暴风雨平息时,最后的和弦响起,象征着海洋的强大力量和无限广阔。[112]

《塔皮奥拉》是西贝柳斯最后一部重要的管弦乐作品,由沃尔特·达姆罗施为纽约爱乐委约,于1926年12月26日首演。它的灵感来自《卡勒瓦拉》中的森林精灵塔皮奥。用评论家亚历克斯·罗斯的话说,它”成为西贝柳斯最严谨和集中的音乐陈述。“[85]作曲家兼传记作家塞西尔·格雷更加强调:”即使西贝柳斯没有写过其他作品,仅这一部作品就足以使他跻身于有史以来最伟大的大师之列。“[113]

其他重要作品[编辑]

《卡累利阿音乐》是作曲家早期作品之一,为维堡学生协会创作,于1893年11月13日首演,观众喧闹不止。“组曲”源于11月23日的一场音乐会,包括序曲和三个乐章,后来作为《卡累利阿序曲》(作品10号)和《卡累利阿组曲》(作品11号)出版。它仍然是西贝柳斯最受欢迎的作品之一。[114]

《悲伤圆舞曲》是一首短小的管弦乐作品,最初是西贝柳斯为他的姐夫阿尔维德·耶内费尔特1903年的戏剧《死亡》所作的配乐的一部分。现在它更作为独立的音乐会作品为人所知。西贝柳斯为1903年12月2日上演的《死亡》创作了六首曲子。这支圆舞曲伴随着一个场景,女人从临终的床上起身与幽灵共舞。1904年,西贝柳斯修订了这首曲子,并于4月25日在赫尔辛基演出时以《悲伤圆舞曲》的名称呈现。它立即获得成功,有了自己的生命,并成为西贝柳斯的标志性作品之一。[48][115]

D小调小提琴协奏曲于1904年2月8日首演,独奏者是维克多·诺瓦切克(Victor Nováček)。由于西贝柳斯刚好在首演前完成了这部作品,诺瓦切克没有足够的时间准备,导致演出成为一场灾难。经过大幅修改后,新版本于1905年10月19日首演,由理查德·施特劳斯指挥柏林宫廷乐团。乐团首席卡雷尔·哈利尔担任独奏,取得了巨大成功。[116]这部作品越来越受欢迎,现在是20世纪创作的所有小提琴协奏曲中录音最多的一部。[117]

《库勒沃》是西贝柳斯的早期作品之一,有时被称为合唱交响曲,但更准确的描述是一组由五个类似交响诗的交响乐章组成的组曲。[118]该作品基于《卡勒瓦拉》中的角色库勒沃,于1892年4月28日首演,独唱者是艾米·阿克特和亚伯拉罕·奥扬佩雷,西贝柳斯指挥新成立的赫尔辛基管弦乐团协会的合唱团和管弦乐团。虽然这部作品在作曲家生前只演出了五次,但自1990年代以来,它在现场演出和录音中越来越受欢迎。[119]

活动和兴趣[编辑]

共济会[编辑]

当芬兰共济会在俄罗斯统治下被禁止后重新恢复时,西贝柳斯成为1922年芬兰第一号支部的创始成员之一,后来成为芬兰大支部的大管风琴师。他在1927年为芬兰创作了仪式音乐(作品113号),并在1946年增加了两首新曲。1948年仪式音乐的新修订版是他最后的作品之一。[120]

西贝柳斯在支部运作的第一年参加了六次会议。在随后的几年里,这些访问变得不那么频繁。在1927年1月之后,他的名字不再出现在芬兰支部的会议记录中。[121]

自然[编辑]

西贝柳斯热爱自然,芬兰的景观经常成为他音乐的素材。他曾经这样说他的第六交响曲:“它总是让我想起初雪的气息。”围绕爱诺拉的森林常被认为是启发他创作《塔皮奥拉》的灵感来源。关于西贝柳斯与自然的联系,他的传记作者塔瓦斯谢尔纳写道:

即使按北欧标准,西贝柳斯对自然的情绪和季节变化的反应也异常强烈:他用双筒望远镜扫视天空,寻找飞越结冰湖面的大雁,聆听鹤的尖叫声,听到麻鹬的叫声在爱诺拉下方的沼泽地上回荡。他品味春天的花朵,就像他享受秋天的气味和颜色一样。[122]

反响[编辑]

作曲家和学者埃利奥特·施瓦茨在1964年写道:“可以说沃恩·威廉姆斯、西贝柳斯和普罗科菲耶夫是世纪之交响乐作曲家。”[123]的确,西贝柳斯对交响乐作曲家和音乐生活产生了巨大影响。他的影响在英语国家和北欧国家可能最为显著。芬兰交响乐作曲家莱维·马代托亚是西贝柳斯的学生。在英国,雷夫·沃恩·威廉斯和阿诺德·巴克斯都将他们的第五交响曲献给了西贝柳斯。沃恩·威廉斯说:“你在音乐世界里点燃了一支永不熄灭的蜡烛。”[124]此外,《塔皮奥拉》在巴克斯的第六交响曲和欧内斯特·约翰·莫兰的G小调交响曲中都有明显的回响。[125][126]西贝柳斯的作曲程序的影响在威廉·沃爾頓的第一交响曲中也强烈感受到。[127]当这些和其他几部主要的英国交响乐作品在20世纪30年代前后创作时,西贝柳斯的音乐非常流行,托马斯·比彻姆和约翰·巴比罗利等指挥家在音乐厅和唱片中都大力支持他的作品。沃尔顿的作曲家朋友康斯坦特·兰伯特甚至断言,西贝柳斯是“自贝多芬以来第一个自然而然地以交响乐形式思考的伟大作曲家”。[128]早些时候,格兰维尔·班托克曾支持西贝柳斯。这种尊重是相互的:西贝柳斯将他的第三交响曲献给了这位英国作曲家,1946年他成为班托克协会的第一任主席。最近,西贝柳斯也是罗伯特·辛普森支持的作曲家之一。馬爾康·亞諾承认了他的影响,亚瑟·巴特沃斯也将西贝柳斯的音乐视为他工作中的灵感来源。[129]

新西兰20世纪最杰出的作曲家道格拉斯·利尔本写道,他从西贝柳斯的作品中获得了灵感,尤其是对他早期的作品。[130]

尤金·奥曼迪,以及在较小程度上他在费城管弦乐团的前任利奥波德·斯托科夫斯基,通过频繁编排西贝柳斯的作品,对向美国观众介绍西贝柳斯的音乐起到了重要作用;前者在一生中与西贝柳斯建立了友好的关系。在晚年,西贝柳斯得到了评论家奥林·唐斯的支持,唐斯写了一本关于他的传记。[131]

1938年,狄奧多·阿多諾写了一篇批评性文章声称:“如果西贝柳斯是好的,这就否定了从巴赫到勋伯格一直存在的音乐质量标准:丰富的互连性、明确的表达、多样性中的统一、‘一’中的‘多面性’。”[132]阿多诺将他的文章寄给了当时《纽约先驱论坛报》的音乐评论家维吉尔·汤姆森,后者也对西贝柳斯持批评态度;汤姆森虽然同意文章的观点,但向阿多诺表示“文章的语气更可能引起对阿多诺而非对西贝柳斯的敌意”。[69]后来,作曲家、理论家和指挥家勒内·莱博维茨甚至在1955年的一本小册子标题中将西贝柳斯描述为“世界上最糟糕的作曲家”。[133]

也许西贝柳斯吸引了评论家的赞美和愤怒的原因是,在他的七部交响曲中,他以独特的、个性化的方式处理了形式、调性和结构的基本问题。一方面,他的交响乐(和调性)创造性是新颖的,而另一方面,有人认为音乐应该走不同的路线。[134]西贝柳斯对批评不屑一顾:“不要理会评论家说什么。从来没有人为评论家立过雕像。”[85]

在20世纪后几十年,人们对西贝柳斯的看法变得更为积极:米兰·昆德拉说这位作曲家的方法是“反现代的现代主义”,站在“永恒进步的现状”之外。[69]哲学家斯拉沃熱·齊澤克持有类似观点,他将西贝柳斯与勋伯格的“现代主义”方法和斯特拉文斯基的“后现代主义”方法进行了对比;对齐泽克来说,西贝柳斯代表了“持续传统主义”的另一种选择,即在继承传统的同时保持艺术完整性,而不是“虚假的保守主义”。[135]1990年,作曲家西娅·马斯格雷夫受赫尔辛基爱乐乐团委托,为纪念西贝柳斯诞辰125周年创作了一部作品:《魔法师之歌》)(英語:Song of the Enchanter)于1991年2月14日首演。[136]1984年,前卫作曲家莫顿·费尔德曼在德国达姆施塔特发表演讲,他说:“你认为是激进分子的人可能实际上是保守派——你认为是保守派的人可能实际上是激进分子,”然后他开始哼唱西贝柳斯的第五交响曲。[69]

1996年,普利策奖得主音乐评论家蒂姆·佩奇写道:“关于西贝柳斯有两件事需要立即说明。首先,他的作品质量非常不均衡(他的大部分室内乐、很多歌曲和大多数钢琴音乐可能是19世纪二流沙龙作曲家在一个悠闲的下午创作出来的)。其次,在他最好的状态下,他经常是奇怪的。”[137]钢琴家莱夫·奥维·安斯内斯对佩奇对西贝柳斯钢琴音乐的评价提出了反驳。安斯内斯承认这些作品质量参差不齐,但他认为普遍的批评性否定是不合理的。在演奏西贝柳斯钢琴作品时,安斯内斯发现观众“对于竟然有主要作曲家创作出如此美丽、易懂却不为人知的音乐感到惊讶”。[138]

为了庆祝西贝柳斯诞辰150周年,赫尔辛基音乐中心在2015年夏季每天举办一场配有插图和讲解的“西贝柳斯芬兰体验秀”。该制作还延续到2016年和2017年。[139]在12月8日当天,约翰·斯托高兹指挥的赫尔辛基爱乐乐团举行了纪念音乐会,演出《传说》、《隆诺达尔》和第七交响曲。[140]

遗产[编辑]

1972年,西贝柳斯在世的女儿们将爱诺拉出售给芬兰政府。教育部和芬兰西贝柳斯协会于1974年将其改造为博物馆并对外开放。[74]西贝柳斯通过艺术、邮票和货币得到纪念;芬兰100马克纸币上印有他的肖像,直到2002年采用欧元。[4]自2011年起,芬兰在12月8日(作曲家的生日)设立了升旗日,也被称为"芬兰音乐日"。[5]2015年是作曲家诞辰150周年,举办了许多特别音乐会和活动,尤其是在赫尔辛基市。[6]

每五年一届的西贝柳斯国际小提琴比赛始于1965年,1967年在赫尔辛基西贝柳斯公园揭幕的西貝流士紀念碑,1968年在图尔库开放的西贝柳斯博物馆,以及2000年在拉赫蒂开放的西貝流士音樂廳,都是以他的名字命名的,小行星1405也是如此。[141]

自1996年起,芬兰一直在准备西贝柳斯作品的全集。这是芬蘭國家圖書館、芬兰西贝柳斯协会和布赖特科普夫与黑特尔音乐出版社的联合项目。完成后,这个批判性版本将包括60卷。[142]

西贝柳斯从1909年到1944年保存了日记,他的家人允许在2005年全文出版。这本日记由法比安·达尔斯特伦编辑,并于2005年以瑞典语出版。[143]为庆祝作曲家150周年诞辰,整本日记也于2015年以芬兰语出版。[144]西贝柳斯的几卷通信集也已经被编辑并以瑞典语、芬兰语和英语出版。

手稿[编辑]

西贝柳斯的文学遗产——包括通信和手稿——部分保存在芬兰国家档案馆和芬兰国家图书馆,但有几件物品仍在国外私人收藏中,甚至作为投资,学者们只能部分接触到。

1970年,在芬兰政府、银行和基金会的帮助下,国家图书馆获得了一批50件音乐手稿。[146]1982年,作曲家的继承人将西贝柳斯的个人音乐档案捐赠给了国家图书馆。[147]

1997年,在教育部的帮助下,又获得了另一批50件物品。[148]2018年,意大利-芬兰收藏家和慈善家罗兰多·皮耶拉奇尼(Rolando Pieraccini)将一批西贝柳斯的信件和其他材料捐赠给了芬蘭國家博物館。[149]但是,2016年,《波赫约拉的女儿》的手稿以29万欧元的价格售给了一位匿名买家,学者们无法再接触到它。[148]

2020年初,罗伯特·利瑙收藏品的现任所有者提出出售1200页手稿,包括弦乐四重奏“亲密之声”、配乐《白天鹅》和《佩利亚斯与梅丽桑德》的乐谱,在谈判期间学者们无法接触这些材料。据说整批物品的原始标价超过一百万欧元。[150]年底,国家图书馆在基金会和捐赠者的帮助下成功获得了这批收藏品。最终价格“远低于一百万欧元”。[151]

如今,未经许可不可能将西贝柳斯的手稿从芬兰出口,据《首都日报》报道,这样的许可可能不会被批准。[148]

2021年,西贝柳斯的音乐手稿被联合国教科文组织列入世界记忆计划。[152]

另见[编辑]

- 电影《西贝柳斯》

参考文献[编辑]

- ^ Tawaststjerna (1997, p. 15): only in the 1990s was it discovered that Sibelius's original first names (at christening) were Johan Christian Julius; he himself used the order Johan Julius Christian, and that is present in most sources.

- ^ Sibelius, Jean (1865-1957). kansallisbiografia.fi. [2023-12-31].

In the First as well as in the Second Symphony (1902), some people have admittedly been quick to point out indications of the national independence struggle as well. During the period of oppressive russification, Sibelius and his music quite naturally became a symbol of national ferment. Sibelius had nothing against this, and in 1899 he composed both the Atenarnes sång ('Song of the Athenians') and the programme piece later christened Finlandia.

- ^ Brother Sibelius. The Music of Freemasonry. [16 October 2011]. (原始内容存档于20 June 2003).

- ^ 4.0 4.1 100 markkaa 1986. Setelit.com. [29 November 2015]. (原始内容存档于9 October 2015).

- ^ 5.0 5.1 The days the Finnish flag is flown. Ministry of the Interior. (原始内容存档于11 November 2015).

- ^ 6.0 6.1 Join the Sibelius 150 Celebration in 2015. Visit Helsinki. [3 June 2015]. (原始内容存档于31 May 2015).

- ^ Ringbom 1950,第8頁.

- ^ Goss 2009,第19頁.

- ^ Goss 2009,第53頁.

- ^ Lagrange 1994,第905頁.

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Murtomäki 2000.

- ^ Barnett 2007,第4頁.

- ^ Sibelius. Nordisk Familjebok: 281. 1926 [11 June 2015]. (原始内容存档于14 July 2015) (瑞典语).

- ^ Ringbom 1950,第10–13頁.

- ^ Music becomes a serious pursuit 1881–1885. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [21 June 2015]. (原始内容存档于1 February 2015).

- ^ 16.0 16.1 Childhood 1865–1881. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [19 June 2015]. (原始内容存档于19 June 2015).

- ^ Barnett 2007,第6頁.

- ^ Grimley 2004,第67頁.

- ^ 19.0 19.1 Studies in Helsinki 1885–1888. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [7 June 2015]. (原始内容存档于22 February 2019).

- ^ Ringbom 1950,第14頁.

- ^ Ekman 1972,第11頁.

- ^ Goss 2009,第75頁.

- ^ 23.0 23.1 Lagrange 1994,第985頁.

- ^ Tawaststjerna 1976,第62頁.

- ^ Kalevala taiteessa – Musiikissa: Ensimmäiset Kalevala-aiheiset sävellykset. Kalevalan Kultuuruhistoria. [21 June 2015]. (原始内容存档于20 July 2011) (芬兰语).

- ^ Studies in Vienna 1890–91. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [7 June 2015]. (原始内容存档于24 May 2015).

- ^ Kullervo and the wedding 1891–1892. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [7 June 2015]. (原始内容存档于24 May 2015).

- ^ Kaufman 1938,第218頁.

- ^ Goss 2011,第162頁.

- ^ Classical Destinations: An Armchair Guide to Classical Music. Amadeus Press. 2006: 87. ISBN 978-1-57467-158-2.

- ^ Lew 2010,第134頁.

- ^ The occupants of Ainola. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [19 June 2015]. (原始内容存档于19 June 2015).

- ^ Barnett 2007,第74頁.

- ^ 34.0 34.1 34.2 The Symposion years 1892–1897. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [21 June 2015]. (原始内容存档于28 June 2015).

- ^ Barnett 2007,第85頁.

- ^ Tawaststjerna 1976,第162頁.

- ^ Sibelius: Spring Song (original 1894). ClassicLive. [22 June 2015]. (原始内容存档于22 June 2015).

- ^ Grimley 2004,第101頁.

- ^ Tawaststjerna 1976,第166頁.

- ^ Lagrange 1994,第988頁.

- ^ 41.0 41.1 Towards an international breakthrough 1897–1899. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [22 June 2015]. (原始内容存档于7 July 2015).

- ^ 42.0 42.1 Works for choir and orchestra. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [22 June 2015]. (原始内容存档于6 July 2015).

- ^ Jean Sibelius Press celebration music (Sanomalehdistön päivien musikki), incidental music for orchestra. AllMusic. [22 June 2015]. (原始内容存档于15 July 2018).

- ^ 44.0 44.1 Incidental music. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [22 June 2015]. (原始内容存档于6 July 2015).

- ^ 45.0 45.1 45.2 A child's death, and international breakthrough, 1900–1902. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 June 2015]. (原始内容存档于4 July 2015).

- ^ First symphony op. 39 (1899–1900). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki.

- ^ Ringbom 1950,第71頁.

- ^ 48.0 48.1 48.2 The Waltz of Death and the move to Ainola 1903–1904. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [2 August 2015]. (原始内容存档于4 July 2015).

- ^ 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 The first years in Ainola 1904–1908. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [28 October 2015]. (原始内容存档于24 September 2015).

- ^ Sibelius: Symphony No. 3. 15 September 2014 [24 March 2020]. (原始内容存档于24 March 2020) –通过www.classiclive.com.

- ^ Woodstra 2005,第1279–1282頁.

- ^ 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 Inner voices 1908–1914. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [6 November 2015]. (原始内容存档于17 December 2015).

- ^ 53.0 53.1 Jean Sibelius Wins Nation-Wide Poll Among Listeners. New York Times, 24.11.1935.

- ^ Ozorio, Anne. Appreciating Sibelius's Luonnotar Op. 70 by Anne Ozorio. MusicWeb. [13 November 2015]. (原始内容存档于17 November 2015).

- ^ 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 The war and the fifth symphony 1915–1919. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [13 November 2015]. (原始内容存档于17 December 2015).

- ^ 56.0 56.1 Tawaststjerna 2008.

- ^ 57.0 57.1 57.2 57.3 The last masterpieces 1920–1927. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [15 November 2015]. (原始内容存档于17 December 2015).

- ^ Lenti, Vincent A. For the Enrichment of Community Life : George Eastman and the Founding of the Eastman School of Music. Rochester, New York: Meliora Press. 2004: 53. ISBN 9781580461993.

- ^ Finnish Composer Coming (PDF). The New York Times LXX (23,012). 25 January 1921: 2 [10 January 2022].

- ^ Incidental music: Sibelius: Music for The Tempest by William Shakespeare, op. 109 (1925–26). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [18 November 2015]. (原始内容存档于24 September 2015).

- ^ "Sibeliuksen vapinalle löytyi syy" (in Finnish; "Reason found for Sibelius's tremor"), by Vesa Sirén in Helsingin Sanomat

- ^ 62.0 62.1 Botstein 2011.

- ^ Mäkelä 2011,第67–68頁.

- ^ Kilpeläinen 1995.

- ^ Sirén 2011a.

- ^ Sirén 2011b.

- ^ Stearns 2012.

- ^ The war and the destruction of the eighth symphony 1939–1945. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [30 September 2006]. (原始内容存档于8 February 2019).

- ^ 69.0 69.1 69.2 69.3 Ross 2009.

- ^ Radio broadcasts catapulted Jean Sibelius to global fame, new study reveals. Helsinki Times. 2024-04-10 [2024-04-11] (英国英语).

- ^ Mäkelä, Janne. Radio ja Sibelius: Rajoja ylittävä mediasuhde vuosina 1926–1957 [Radio and Sibelius: A cross-border media relationship over the years]. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu. 2024-03-27, 37 (1): 18. ISSN 2343-399X. doi:10.23994/lk.144520

(芬兰语).

(芬兰语).

- ^ Dagbok, p. 336

- ^ Inkpot Classical Music Reviews: Sibelius Karelia Suite. Luonnotar. Andante Festivo. The Oceanides. King Christian II Suite. Finlandia. Gothenburg SO/Järvi (DG). Inkpot.com. [30 January 2012]. (原始内容存档于9 March 2012). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - ^ 74.0 74.1 Sadie 2005,第339頁.

- ^ The war and the destruction of the eighth symphony 1939–1945. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [19 November 2015]. (原始内容存档于8 February 2019).

- ^ Bullock 2011,第233–234 note 3頁.

- ^ Mäkelä 2011,第13–14頁.

- ^ Rautavaara, Einojuhani. Omakuva [Self-portrait]. Helsinki: WSOY. 1989: 116–118. ISBN 978-951-0-16015-2 (芬兰语).

- ^ Sibelius / Eugene Ormandy Conducting The Philadelphia Orchestra – Symphony No. 4 In A minor, Op. 63 / Symphony No. 5 In E-flat major, Op. 82在Discogs的頁面

- ^ Hurwitz, David. Beecham Sibelius Birthday C. Classics Today. [9 December 2015]. (原始内容存档于4 March 2016).

- ^ Proms feature #3: Sibelius and the swans. Natural Light. [19 November 2015]. (原始内容存档于19 November 2015).

- ^ SibEUlius – Jean Sibelius 150 Years. Finnish Cultural Institute for the Benelux. [23 August 2018]. (原始内容存档于23 August 2018).

- ^ Ainola – Jean Sibelius – Chronological Overview: Jean Sibelius 1865–1957. ainola.fi. [3 July 2016]. (原始内容存档于30 July 2016).

- ^ Death and funeral 1957. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [19 November 2015]. (原始内容存档于17 December 2015).

- ^ 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 Ross, Alex. Sibelius: Apparition from the Woods. The New Yorker. 9 July 2007 [24 November 2015]. (原始内容存档于25 November 2015).

- ^ Poroila 2012.

- ^ Jean Sibelius. Gramophone. [24 November 2015]. (原始内容存档于24 November 2015).

- ^ Tawaststjerna 1976,第209頁.

- ^ Jackson 2001,第102頁.

- ^ Barnett 2007,第63頁.

- ^ Kalamidas, Thanos. Jean Sibelius. Ovi. 12 August 2009 [24 November 2015]. (原始内容存档于25 November 2015).

- ^ Pike 1978,第93頁.

- ^ James 1989,第41頁.

- ^ David Ewen, Music for the Millions – The Encyclopedia of Musical Masterpieces (READ Books, 2007) p. 533

- ^ First symphony op. 39 (1899–1900). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于9 December 2015).

- ^ Second symphony op. 43 (1902). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于27 January 2017).

- ^ Third symphony op. 52 (1907). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于16 May 2011).

- ^ Fifth symphony op. 82 (1915–1919). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于16 June 2016).

- ^ Jackson 2001,第322頁.

- ^ Sixth symphony op. 104 (1923). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [26 November 2015]. (原始内容存档于24 September 2015).

- ^ Layton 2002,第479頁.

- ^ Hepokoski 2001. Quoted by Whittall 2004,第61頁.

- ^ Seventh symphony op. 105 (1924). Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [26 November 2015]. (原始内容存档于24 September 2015).

- ^ Layton 1965,第95頁.

- ^ En Saga. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于5 November 2015).

- ^ Wicklund 2014,第30頁.

- ^ Kurki 1999.

- ^ Other orchestral works. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于24 September 2015).

- ^ Lemminkäinen. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于15 December 2015).

- ^ Finlandia. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [24 November 2015]. (原始内容存档于19 July 2017).

- ^ Barnett 2007,第242頁.

- ^ Kilpeläinen 2012,第viii頁.

- ^ Tapiola. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [28 November 2015]. (原始内容存档于4 December 2015).

- ^ Other orchestral works: Karelia Music, Overture and Suite. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [28 November 2015]. (原始内容存档于20 February 2020).

- ^ Steinberg, Michael. Sibelius: Valse Triste, Opus 44. San Francisco Symphony. [28 November 2015]. (原始内容存档于8 December 2015).

- ^ Allsen, J. Michael. Madison Symphony Orchestra Program Notes. University of Wisconsin-Whitewater. (原始内容存档于4 May 2009).

- ^ Violin concerto. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [28 November 2015]. (原始内容存档于12 November 2015).

- ^ Eden 2010,第149頁.

- ^ Kullervo. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [29 November 2015]. (原始内容存档于18 June 2017).

- ^ Music for Freemasonry. Jean Sibelius. Finnish Club of Helsinki. [11 November 2015].[永久失效連結]

- ^ Vapaamuurarit. www.sibelius.info. [19 June 2023].

- ^ Tawaststjerna 1976,第21頁.

- ^ Schwartz, Elliott (1982). The Symphonies of Ralph Vaughan Williams. New York: Da Capo Press. ISBN 978-0-306-76137-9.

- ^ Jean Sibelius: The Early Years – Maturity and Silence. Allegro Films. 2024.

- ^ Sir Arnold Bax (PDF). Chandos. [5 December 2015]. (原始内容 (PDF)存档于23 September 2015).

- ^ Schaarwächter 2015,第494頁.

- ^ Freed 1995.

- ^ Lambert 1934,第318頁.

- ^ Walker 2008.

- ^ Philip Norman, Douglas Lilburn: His Life and Music, Auckland University Press, 2006, pp. 125–126.

- ^ Goss 1995.

- ^ Adorno 1938.

- ^ Leibowitz 1955.

- ^ Mäkelä 2011,第269頁.

- ^ Žižek, Slavoj. Less Than Nothing. London & New York: Verso. 2012: 603 ff [30 May 2022]. ISBN 978-1-84467-897-6.

- ^ Song of the Enchanter. Thea Musgrave. (原始内容存档于10 June 2015).

- ^ Page, Tim. Finn de Siècle. The Washington Post. 29 September 1996 [11 January 2016]. (原始内容存档于5 March 2016).

- ^ Andsnes, Leif, liner notes for Leif Ove Andsnes, Sibelius, Sony Classical CD 88985408502, 2017

- ^ Sibelius Finland Experience. Musiikkitalo. [5 December 2015]. (原始内容存档于8 December 2015).

- ^ Sibelius 150. Helsinki Philharmonic Orchestra. [6 December 2015]. (原始内容存档于4 March 2016).

- ^ 1405 Sibelius (1936 RE). Minor Planet Center. [22 November 2015]. (原始内容存档于21 November 2015).

- ^ Jean Sibelius Works (JSW). 互联网档案馆的存檔,存档日期29 November 2020. The National Library of Finland.

- ^ Sibelius, Jean. Fabian Dahlström , 编. Dagbok 1909–1944. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 2005. ISBN 978-951-583-125-5 (瑞典语).

- ^ Sibelius, Jean. Fabian Dahlström , 编. Päiväkirja 1909–1944. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland. 2015. ISBN 978-951-583-288-7 (芬兰语).

- ^ Rothman, Philip. An interview with Ben Finn, co-founder of Sibelius [Part 1 of 2]. scoringnotes.com. 23 June 2015 [31 January 2020]. (原始内容存档于9 November 2018).

We decided to call it "Sibelius" for reasons we can no longer remember, but it was almost certainly because [composer Jean] Sibelius was a "Finn"—a play on our surname

- ^ Sirén, Vesa. Kansallisaarre vaarassa. Helsingin Sanomat. 1 March 2020: C 10 [9 March 2020]. (原始内容存档于29 February 2020) (芬兰语).

- ^ Ollikainen, Tapio: "Jean Sibelius Works – suurhanke etenee" 互联网档案馆的存檔,存档日期20 October 2020. National Library of Finland (in Finnish).

- ^ 148.0 148.1 148.2 Virtanen, Timo. Nationalskatter i farozonen. Hufvudstadsbladet. 26 February 2020: 23 [9 March 2020]. (原始内容存档于26 February 2020) (瑞典语).

- ^ Sirén, Vesa. Kansallismuseo sai Sibelius-kokoelman. Helsingin Sanomat. 19 January 2018: B 6 [9 March 2020]. (原始内容存档于24 February 2021) (芬兰语).

- ^ Sirén, Vesa. Kansallisarkisto kiinnostui käsikirjoituksista. Helsingin Sanomat. 4 March 2020: B 6 [9 March 2020]. (原始内容存档于3 March 2020) (芬兰语).

- ^ Tiikkaja, Samuli. Kansalliskirjasto sai ostettua Lienaun Sibelius-käsikirjoitukset. Helsingin Sanomat. 8 December 2020: B 4 [10 December 2020]. (原始内容存档于7 December 2020) (芬兰语).

- ^ Arkiv klassas som världsminnen. Hufvudstadsbladet. 20 September 2021: 5 (瑞典语).

来源[编辑]

- Adorno, Theodor. Törne, B. de, Sibelius; A Close Up. Zeitschrift für Sozialforschung. 1938, 7: 460–463. doi:10.5840/zfs19387336. Later reprinted as "Glosse über Sibelius". Cited and translated in Jackson 2001,第xviii頁

- Barnett, Andrew. Sibelius. Yale University Press. 2007. ISBN 978-0-300-11159-0.

- Botstein, Leon. The Transformative Paradoxes of Jean Sibelius. The Chronicle of Higher Education. 14 August 2011 [21 January 2014]. (原始内容存档于22 June 2013).

- Bullock, Philip Ross. The Correspondence of Jean Sibelius and Rosa Newmarch, 1906–1939. Woodbridge: Boydell & Brewer. 2011. ISBN 978-1-84383-683-4.

- Eden, Bradford Lee. Middle-earth Minstrel: Essays on Music in Tolkien. McFarland. 2010. ISBN 978-0-7864-5660-4.

- Ekman, Karl. Jean Sibelius, his Life and Personality. Greenwood Press. 1972. ISBN 978-0-8371-6027-6.

- Freed, Richard. William Walton, Symphony No. 1 in B-flat minor, 1968 version. The Kennedy Center. 1995 [29 June 2011]. (原始内容存档于26 January 2012).

- Goss, Glenda Dawn. Jean Sibelius and Olin Downes: music, friendship, criticism. Northeastern University Press. 1995. ISBN 978-1-55553-200-0.

- Goss, Glenda Dawn. Sibelius: A Composer's Life and the Awakening of Finland. University of Chicago Press. 2009. ISBN 978-0-226-30479-3.

- Goss, Glenda Dawn. Jean Sibelius and His American Connections. Grimley, Daniel M. (编). Jean Sibelius and His World. Princeton University Press. 2011. ISBN 978-0-691-15280-6.

- Grimley, Daniel M. The Cambridge Companion to Sibelius. Cambridge Companions to Music. Cambridge University Press. 2004. ISBN 978-0-521-89460-9.

- Hepokoski, James. Sadie, Stanley; Tyrrell, John , 编. The New Grove Dictionary of Music and Musicians xxiii 2nd. Macmillan: 319–347. 2001. ISBN 978-0-333-23111-1.

|contribution=被忽略 (帮助) - Jackson, Timothy L. Sibelius Studies. Cambridge University Press. 2001. ISBN 978-0-521-62416-9.

- James, David Burnett. Sibelius. Omnibus Press. 1989. ISBN 978-0-7119-1683-8.

- Kaufman, Schima. Everybody's Music. Columbia Broadcasting System: Thomas Y. Crowell Company. 1938.

- Kilpeläinen, Kari. Sibelius Eight. What happened to it?. Finnish Music Quarterly. 1995, (4) [29 November 2015]. (原始内容存档于5 March 2016).

- Kilpeläinen, Kari. Aallottaret (Breitkopf & Härtel Assets) (PDF). breitkopf.com. 2012 [7 June 2015]. (原始内容存档 (PDF)于20 June 2015).

- Kurki, Eija. The Continuing Adventures of Sibelius's Wood-Nymphs: The Story So Far. Music Finland. 1999 [26 November 2015]. (原始内容存档于27 November 2015).

- Lagrange, Christophe. Au coeur du classique: Les Grands compositeurs et leur musique 5. Little Big Man. 1994. ISBN 978-2-7365-0029-0 (法语).

- Lambert, Constant. Music Ho!. New York: Charles Scribner. 1934 [7 April 2018]. (原始内容存档于7 April 2018).

- Layton, Robert. Sibelius. Schirmer Books. 1965. ISBN 978-0-02-871322-9.

- Layton, Robert. Sibelius. Wintle, Justin (编). Makers of Modern Culture. Routledge. 2002: 478–479. ISBN 978-0-415-26583-6.

- Leibowitz, René. Sibelius, le plus mauvais compositeur du monde. Liège, Belgium: Éditions Dynamo. 1955. OCLC 28594116.

- Lew, Douglas. Great Composers in Watercolor. Trafford Publishing. 2010. ISBN 978-1-4269-3437-7.

- Mäkelä, Tomi. Jean Sibelius. Boydell & Brewer Ltd. 2011. ISBN 978-1-84383-688-9.

- Murtomäki, Veijo. Sibelius, Jean (1865–1957). Marjomaa, Ulpu (编). 100 Faces from Finland: A Biographical Kaleidoscope. 由Roderick Fletcher翻译. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [The Finnish Literature Society]. 2000 [30 November 2011]. ISBN 978-951-746-215-0. (原始内容存档于21 June 2015).

- Pike, Lionel. Beethoven, Sibelius and 'the Profound Logic': Studies in Symphonic Analysis. Athlone Press. 1978. ISBN 978-0-485-11178-1.

- Poroila, Heikki. Yhtenäistetty Jean Sibelius Teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelo [Uniform Jean Sibelius: list of works with harmonised titles] (PDF) Fourth, online. Suomen musiikkikirjastoyhdistys [Finnish Music Library Association]. 2012 [24 November 2015]. ISBN 978-952-5363-14-2. (原始内容 (PDF)存档于4 March 2016) (芬兰语).

- Ringbom, Nils-Eric. Sibelius. translated from the Swedish by Johan Koch. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1950 (丹麦语).

- Ross, Alex. 5. The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century 3rd. Harper Perennial. 2009 [2007]. ISBN 978-1-84115-476-3.

- Sadie, Julie Anne. Calling on the Composer: A Guide to European Composer Houses and Museums. New Haven: Yale University Press. 2005. ISBN 978-0-300-10750-0.

- Schaarwächter, Jürgen. Two Centuries of British Symphonism: From the beginnings to 1945. A preliminary survey. 1. With a foreword by Lewis Foreman. Georg Olms Verlag. 2015. ISBN 978-3-487-15227-1.

- Sirén, Vesa. Is this the sound of Sibelius' lost Eighth Symphony?. Helsingin Sanomat. October 2011a.

- Sirén, Vesa. Soiko HS.fi:n videolla Sibeliuksen kadonnut sinfonia?. Helsingin Sanomat. 30 October 2011b [11 January 2015]. (原始内容存档于17 February 2015) (芬兰语).

- Stearns, David Patrick. One last Sibelius symphony after all?. The Philadelphia Inquirer. 3 January 2012 [11 January 2015]. (原始内容存档于4 March 2016).

- Tawaststjerna, Erik W. Sibelius: 1865–1905. University of California Press. 1976. ISBN 978-0-520-03014-5.

- Tawaststjerna, Erik W. Tawaststjerna, Erik T. , 编. Sibelius. Helsinki: Otava. 1997. ISBN 978-951-1-14231-7 (芬兰语).

- Tawaststjerna, Erik W. Civil War. Sibelius Volume III: 1914–1957. London: Faber and Faber. 2008. ISBN 978-057-12477-4-5.

- Walker, Lynne. King Arthur. Classical Music. 2 August 2008 [1 July 2011]. (原始内容存档于5 June 2011) –通过MusicWeb International.

- Whittall, Arnold. "The later symphonies". In Grimley (2004).

- Wicklund, Tuija. Jean Sibelius's En saga and Its Two Versions: Genesis, Reception, Edition, and Form (PDF). Studia Musica (学位论文) 57 (University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy). 2014 [27 November 2015]. (原始内容存档 (PDF)于8 December 2015).

- Woodstra, Chris. All Music Guide to Classical Music: The Definitive Guide to Classical Music. Backbeat Books. 2005: 1279–1282. ISBN 978-0-87930-865-0.

进一步阅读[编辑]

- de Gorog, Lisa. From Sibelius to Sallinen: Finnish Nationalism and the Music of Finland. With the collaboration of Ralph de Gorog. New York: Greenwood Press. 1989. ISBN 0-313-26740-5.

- Goss, Glenda. Jean Sibelius: Guide to Research. New York: Garland Press. 1998. ISBN 0-8153-1171-0.

- Grimley, Daniel M. Jean Sibelius: Life, Music, Silence. Reaktion Books. 2021. ISBN 978-1789144659.

- Johnson, Harold E. Jean Sibelius. New York: Knopf. 1959. OCLC 603128.

- Layton, Robert. Sibelius

. Master Musicians Series. New York: Schirmer Books. 1993. ISBN 0-02-871322-2.

. Master Musicians Series. New York: Schirmer Books. 1993. ISBN 0-02-871322-2. - Levas, Santeri. Sibelius: A Personal Portrait. London: Dent. 1972. ISBN 0-460-03978-4.

- Rickards, Guy. Jean Sibelius. London and New York: Phaidon Press. 1997. ISBN 0-7148-3581-1.

外部链接[编辑]

- Jiewei Xiong/沙盒3的免费乐谱,由国际乐谱典藏计划提供

- Jean Sibelius – the website (English)

- The Sibelius Society of Finland 互联网档案馆的存檔,存档日期6 January 2009.

- Films on Jean Sibelius by director Christopher Nupen

- Jean Sibelius Museum

- Finlandia by Jean Sibelius, thisisFINLAND

- Jean Sibelius link collection

- List of compositions at AllMusic

- 有关Jiewei Xiong/沙盒3在德国经济学中央图书馆(ZBW)20世纪新闻档案中的剪报。

- The musical heritage of Sibelius on in the landscapes and in the concerts