User:Linziyu1823/捷克哥特式建筑

| 本草稿尚未提交審核

提交前,请先查閱維基百科不是什麼,以免犯下常見錯誤。 要让草稿被接受,需要至少满足以下要求:

我们强烈不鼓励您創建與您自己、您所在的組織、其對手或其產品相關的條目。如果您仍要这么做,请申报利益冲突。 注意:若您提交之后,本模板出现在页面最下方,表示您已成功提交。

如何改善您的草稿

|

捷克哥特式建筑主要指的是现今捷克共和国 (前波希米亚王国,主要由波希米亚王国和摩拉维亚侯爵领地组成)地区的中世纪晚期建筑时期。

哥特式建筑风格最早出现在 13 世纪上半叶的捷克地域,并一直流行到 16 世纪初。捷克哥特式建筑的发展阶段通常以当时的波希米亚统治王朝命名:

- 早期哥特式 – 普热米斯利德哥特式(13 世纪和 14 世纪初)

- 高哥特式 – 卢森堡哥特式(14 世纪和 15 世纪初)

- 晚期哥特式 – 雅盖隆哥特式(约 1471-1526 年)

在捷克(尤其是波希米亚)工作的最重要的哥特式建筑师是彼得·帕勒 (Peter Parler) 和本尼迪克特·雷特 (Benedikt Rejt)。

早期哥特式[编辑]

哥特式风格在 13 世纪上半叶传入捷克,当时罗马式风格在波西米亚盛行,而高哥特式风格在法国盛行。13 世纪,波西米亚王国成为一个稳定的国家,波西米亚的政治和经济重要性的增长也反映在艺术上。在此之前,捷克的文化发展明显落后于西欧。13 世纪,许多修道院、女修道院、城市、城镇和村庄建立起来。这是王国尚未有人居住的地区被殖民的时期。捷克贵族接受了骑士文化,因此他们听德国吟游诗人的歌,参加比武大会,获得自己的徽章并建造石头城堡。由于新发现的银矿,王国变得更加富裕(例如伊赫拉瓦、斯特日布罗或库特纳霍拉)。

1240 年代,最后一批纯罗马式教堂建成。1230 年代,第一批早期哥特式建筑以“过渡”风格建成,由西多会传到波西米亚和摩拉维亚。他们的建筑并不华丽,经常使用树叶和浆果图案,尤其是在柱头上。西多会是捷克地区早期哥特式建筑最重要的建造者。

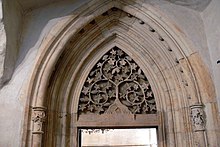

1232年祝圣的泰普莱<e:1>教堂(premonstratensian)是波希米亚最古老的哥特式教堂之一。其他重要的早期哥特式建筑是波希米亚的奥塞克修道院(西多会),拥有独特的章节大厅。摩拉维亚的第一座哥特式建筑是位于布尔诺附近的西多会修女Porta Coeli修道院,由波希米亚女王匈牙利的康斯坦斯于1233年建立,并于1239年集中。这里有捷克土地上最古老的玫瑰窗,而按照法国大教堂风格建造的非常华丽的入口在当时的中欧是独一无二的。

位于Třebíč的圣普罗科皮乌斯大教堂被认为是13世纪后半叶欧洲建筑中最奇异的作品。这座位于Třebíč的前本笃会修道院教堂的建筑风格独特,融合了罗马式和哥特式风格。它不是以“过渡”罗马式-哥特式风格建造的,但建设者在其成熟的形式中使用了这两种风格的元素,因此创造了一座同时具有纯粹罗马式和哥特式风格的建筑。因此,它被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

布拉格最古老的哥特式建筑是1231年由波希米亚公主阿格尼斯(后来被封为圣徒)建立的圣阿格尼斯修道院。这是穷克拉拉在意大利以外的第一个修道院。这座修道院的第一座教堂(圣弗朗西斯教堂)于1234年完工,据说是阿尔卑斯山以北最古老的拱形乞丐教堂。建于1261-1265年的救世主教堂是波希米亚国王奥托卡二世(Ottokar II of Bohemia) Přemyslid王朝的皇家陵墓,它直接受到了法国哥特式建筑的影响。

在新成立的富矿小镇伊赫拉瓦,1240 年代建造了三座早期哥特式教堂(堂区教堂、道明会和多米尼加),这些教堂也属于捷克土地上保存最完好的哥特式教堂。

1260年代后,西多会风格的影响减弱,捷克建筑受到法国高哥特式建筑的启发。在波希米亚南部,波希米亚国王奥托卡二世雇佣的皇家建筑工人在那里工作。在Písek的皇家镇,他们建造了一些重要的建筑(皇家城堡,Písek石桥,教区教堂)。他们还建造了Zvíkov城堡,其中央庭院被两层拱廊环绕,灵感来自修道院建筑的典型元素。城堡的小教堂于1270年完工。

其他重要的城堡有贝兹德涅茨皇家城堡(及其美丽的小教堂)和Křivoklát城堡,主教的Horšovský Týn城堡(其小教堂被保存下来,其他部分后来重建)。在摩拉维亚有Špilberk城堡在布尔诺,Veveří城堡,布克洛夫,Hukvaldy或其他。

布拉格老城犹太区的新老犹太教堂是1270年左右由皇家工坊的石匠建造的,他们也建造了圣艾格尼丝修道院。这座双中殿犹太教堂是欧洲保存最古老的教堂之一,也是欧洲现存最古老的教堂之一。

旧新犹太教堂的风格类似于西多会修道院zlat<s:1> Koruna(建于1263年)和Vyšší Brod(建于1259年)。在Vyšší布罗德非常珍贵的早期哥特式章节大厅从1285年保存下来。这些修道院以高哥特式风格完成。

-

布拉格波希米亚的圣艾格尼丝修道院,1230 - 1270年代

-

圣普罗科皮乌斯大教堂的内部,建于Třebíč,从1240年代到1250年代

-

欧塞克修道院,1240年以前

-

1270年后,布拉格的新旧犹太教堂

-

Zvíkov波希米亚城堡,1270年以前

-

Písek石桥,1263-1265

-

贝兹德鲁兹城堡的教堂,1283年以前

-

Vyšší布罗德修道院礼拜堂,1285年

捷克的高哥特式时期始于1290年代温塞斯拉夫二世统治时期。在那段时间里,捷克土地上的哥特式风格发生了变化。新建筑开始非常强烈地强调垂直和光线。

在库特纳霍拉附近的西多会塞德莱克修道院,捷克土地上第一座法国哥特式教堂风格的教堂建于1300年左右。它被称为圣母升天教堂和施洗者圣约翰教堂,虽然它在18世纪以巴洛克式哥特式风格重建,但其长老会、中殿和耳堂并没有失去原来的外观。它被认为是捷克共和国最早的高哥特式建筑之一,也被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

在兹布拉斯拉夫的另一座西多会修道院也建造了一座非常相似的教堂。当时它是波希米亚最大的教堂,有104米长。兹布拉斯拉夫大教堂在胡斯战争期间被毁。

卢森堡哥特式[编辑]

新卢森堡王朝的第一任国王约翰·卢森堡并不是新建筑的伟大奠基人。他可能在1310年之后重建了布拉格老城广场上的石钟楼。在这段时间里,这座房子装饰着伟大的雕像和绘画,可能被用作皇家住所,而不是布拉格城堡,布拉格城堡在1303年大火后无法居住。

布拉格主教Jan IV.代替经常不在国内的国王支持新建筑。他在他的小镇Roudnice and Labem建立了一个新的工作室,他邀请了法国南部的建筑师。他开始在Roudnice建造一座横跨易北河(捷克语:Labe)的新桥。他还邀请了阿维尼翁的桥梁建筑师威廉,让他教当地的石匠一年,让他们自己完成桥梁的建设。主教还在Roudnice建立了一个新的修道院,在Litovice和Dražice建立了新的城堡。他还新建了一座具有纪念意义的圣吉尔斯教堂(捷克语:Kostel sv)。Jiljí),并重建了布拉格小城主教的住所(在胡斯战争期间被摧毁)。

查理四世和瓦茨拉夫四世统治时期[编辑]

高哥特式艺术在捷克土地上的全盛时期是伴随着约翰的儿子查理四世而来的。1333年,这位年轻的波西米亚王子从法国来到了波西米亚,他在法国王室长大。然后他成为波希米亚的第一位国王,神圣罗马帝国皇帝,因此布拉格成为了帝国的住所。查理四世皇帝和他的儿子温切斯拉夫四世国王的统治时期是捷克艺术与欧洲发展水平相当的少数时期之一,甚至成为欧洲艺术发展的主导力量。

查理四世是艺术的重要支持者。他建造了许多新建筑,例如捷克共和国最重要的高哥特式建筑——布拉格城堡的圣维特大教堂,由他、他的父亲约翰国王和布拉格大主教Arnošt于1344年共同建造。第一位建筑师是法国人阿拉斯的马蒂亚斯,他设计了法国哥特式风格的教堂。他死后,彼得·帕勒(来自德国)成为大教堂的建筑师,并改变了旧的计划。彼得·帕勒(Peter Parler)在教堂正殿建造了一个网状拱顶,这是欧洲大陆最早的网状拱顶之一。这个网状拱顶后来启发了许多中欧教堂的拱顶(例如在米列夫斯科,Český克鲁姆洛夫或波兰的尼萨)。大教堂中最珍贵的空间之一是圣瓦茨拉夫教堂,它类似于波西米亚中部Karlštejn城堡的圣十字教堂。大教堂的建设因胡斯战争而中断,并于20世纪初首次完成。查理四世还下令重建布拉格城堡的旧皇宫,他的儿子瓦茨拉夫四世在查理死后继续重建。

布拉格高层哥特式建筑的另一个重要建筑是查理大桥,它的老城桥塔由彼得·帕勒建造,是欧洲最大、最美丽的哥特式大门之一。

彼得·帕勒还设计了Kolín(捷克语:Kostel sv)圣巴塞洛茂教堂的新长老会。Bartolomě我)。彼得·帕勒的作品后来成为中欧晚期哥特式建筑师的巨大灵感。

最重要的捷克高哥特式城堡是Karlštejn城堡建于1348年至1357年(并装饰到1367年),在那里可以看到独特的圣十字架教堂,应该看起来像天上的耶路撒冷,其中保存了波希米亚王国和神圣罗马帝国最珍贵的神圣遗物和珠宝(例如神圣罗马帝国的帝国皇冠)。教堂的墙壁上装饰着珍贵的宝石,还有布拉格的西奥多里克(Theodoric)画的130幅圣徒画像,金色的天花板就像布满星星、太阳和月亮的天空。

在瓦茨拉夫四世统治时期,哥特式风格发生了一些变化,成为所谓的国际哥特式风格,其特点是用优雅取代纪念性(因此它也被称为“美丽风格”)。大厅教堂是典型的国际哥特式建筑,特别是在中欧。大厅教堂通常也有细而高的柱子支撑拱顶。波希米亚王国国际哥特式建筑的典型例子是Třeboň的圣吉尔斯南波希米亚教堂(捷克语:Kostel sv)。Jiljí)和索布雷斯拉夫的圣维特(捷克语:Kostel sv)。个人简历)。国王亲自下令重建位于库特纳<e:1>霍拉的意大利宫廷,并建造Točník城堡。另一个重要的教堂是位于Český克鲁姆洛夫的圣维特教堂,建于1407年之后,是一个大厅教堂,在主中殿有一个穹顶。

-

布拉格城堡的马术楼梯,大约1500年

-

布拉格城堡的弗拉迪斯拉夫大厅,由Benedikt Rejt设计,大约1500年

-

圣詹姆斯教堂的拱顶,1505-1513年

-

布尔诺旧市政厅的入口,安东·皮尔格拉姆,1510-1511年

-

斯拉沃尼斯一所房子的地下室

-

布拉格圣维特大教堂的皇家演讲厅,由本尼迪克特·雷杰特和汉斯·斯皮斯于1500年左右建造

-

SS彼得和保罗教堂的拱顶,Mělník,汉斯·斯皮斯,1490年代

-

布拉格的火药塔,马特雷舍克,1475-1484

-

1511年以前,布拉格Týn之前的圣母教堂塔楼和原来的屋顶

-

Pernštejn摩拉维亚城堡,15、16世纪之交

晚期哥特式[编辑]

1419年爆发的胡斯战争使波希米亚王冠地区高哥特式建筑的鼎盛时期戛然而止。许多教堂、修道院和城堡被烧毁,许多新建筑没有完工,比如布拉格城堡的圣维特大教堂。胡斯镇惊人的防御系统Tábor可能是那个时候唯一珍贵的建筑作品。在战争期间和战后的许多年里,没有足够的钱来建造任何珍贵的建筑。当时布拉格唯一重要的纪念碑是布拉格老城Týn之前的圣母教堂(在波希米亚被用作主要的胡斯教堂),其建筑在战争结束后仍在继续,以及布拉格小城查理大桥大门的较高塔楼,该塔楼是1464年后由乔治国王出资建造的。

1471年,波兰天主教王子弗拉迪劳斯·雅盖隆(波希米亚公主伊丽莎白的孙子,查尔斯四世的孙女)成为波希米亚的新国王,特别是1485年,宗教自由(天主教徒和胡斯派教徒)颁布,宗教战争终于结束,捷克艺术因战争和政治不稳定而造成的糟糕局面得到了改善。

当文艺复兴风格在意大利、西欧和匈牙利盛行时,捷克艺术以其风格回归到古老的哥特大师的遗产中。波西米亚并不是唯一一个很早就不接受文艺复兴艺术,并试图将旧的哥特风格发展成新形式的国家——奥地利、巴伐利亚、萨克森或英格兰也是如此(见都铎式建筑)。虽然他们仍然使用哥特式风格,但他们慢慢地开始将其与一些文艺复兴时期的元素混合在一起。

捷克晚期哥特式风格最重要的建筑师是为弗拉迪斯劳斯国王工作的本尼迪克特·雷特。他以晚期哥特式风格重建了布拉格城堡,并使用了一些早期文艺复兴时期的元素。雷杰的杰作是布拉格城堡旧皇宫中的弗拉迪斯拉夫大厅,它于1502年完工,当时至少在中欧是最大的世俗拱形空间(没有内部支撑柱)。

Benedikt Rejt完成了kutn的圣芭芭拉教堂,采用了晚期哥特式风格,其拱顶与弗拉迪斯拉夫大厅的拱顶非常相似。这座教堂有典型的晚期哥特式帐篷屋顶。

1490年后,本尼迪克特·雷杰特与汉斯·斯皮斯一起在布拉格城堡的圣维特大教堂建造了皇家礼拜堂。这个有趣的拱顶自然地采用了干砍的树枝,用结实的绳子绑在拱门的顶部,而不是通常的肋骨。来自法兰克福的汉斯·斯皮斯也在波西米亚中部重建了皇家Křivoklát城堡。

另一位重要的晚期哥特式建筑师是捷克裔的马特雷舍克。1475年至1484年,他受旧城桥塔的启发,在布拉格建造了火药门。

在布尔诺,奥地利建筑师安东·皮尔格拉姆很活跃,他设计了老市政厅非常有趣的入口。

立面细节

虽然中世纪的教堂对于形制有着严苛的要求,但变化体现在哥特式建筑的各种细节:从斜度多样的尖拱,到组合形式多种多样的束柱;从高低不同的尖塔,到内容主题丰富多彩的玻璃花窗。 在罗斯金眼中,哥特式建筑追求的变化是一种对现实的狂野奔放又亢奋不安的想象。在经院哲学的层层束缚下,哥特式建筑的工匠通过繁复多样的雕刻装饰抒发他们对生活的热情和对变化的追求。虽然中世纪建筑师和工匠受宗教神学掌控,改变是为了追寻不同于异教徒的圣堂,但通过变化,哥特式建筑一别于古典主义的沉静肃穆,抛开希腊罗马神庙建筑冗杂的规定和标准的典范,为建筑带来新的生命和形式。与古希腊神庙雕塑的完美主义不同,哥特式建筑的雕塑是对真实的写照,教堂立面上和内部的受难圣徒不会被美化成天使,工匠同时展现了他们的神性的光辉和作为凡人的苍老衰败。而这些雕像和绘画可以带给信众真实的体验,让他们在情感上产生共鸣,超脱自我,而这种过程正和人类精神需求超越物质需求的过程一致。

空间营造

在中世纪,不论是诗歌、音乐还是绘画、雕刻,所有艺术形式都服从于一个主旨:对上帝圣神光辉的描绘,这其中当然也包括建筑。作为神在人间的居所,哥特式教堂不仅有着神庙建筑都具有的神秘圣洁,同时起着让民众感受上帝高不可攀,与凡人有着十足距离感的作用;而作为信众举行宗教仪式的场地,教堂也是人神交流的重要场所,是民众忏悔、受洗,被宗教净化和救赎的场所。这种作用与中世纪的神学相符合,随时间逐步完善,形成中世纪独有的美学思想,哥特式建筑也成为这种美学理论的具体具象。 在这种美学理论的领导下,哥特式建筑的内部空间不同于古希腊和罗马的神庙,它高耸肃穆,导向明确,而古希腊的圣地神庙则开放通透,平易近人。而为了营造圣灵与凡人间的距离感,哥特式教堂的内部空间会带给人一种与外界相隔离的幽静感,一种超脱世俗的崇高感,让走进去的人不由得心生敬畏。中世纪中后期的哥特式教堂大多都有着大片的彩色玻璃花窗,阳光穿过描绘着各种图景或各式几何花纹的彩色玻璃,投影在高耸的教堂内部,营造出圣洁又神秘的氛围,划分出一个脱离灰暗又冰冷世俗生活的美好世界。

结构特点

经院哲学的文献写作有着“根据一个序列的各部分和其下的细分系统来统筹全文”的要求,这样的要求体现在当时的哥特式教堂的建造中,教堂的结构一再划分,这种层级的划分在教堂的肋架拱上展现的最为显著。教堂的整个顶部由一个一个交叉的肋架拱组成,同序列的中厅肋架拱顶的开间和侧廊肋架拱顶的开间相连接,每个肋架拱投影的平面都是一个三角形的一条边,相邻的三角形共用同一条边。中厅和侧廊大小肋架拱的这种序列感与经院论文的章节层次相对应。在中世纪教堂的结构一般分为三个部分分别为中堂、耳堂和后堂。圣堂包括前唱诗堂和唱诗堂。中堂内部又分为中厅和侧廊,后堂分为半圆形后堂、后堂回廊和半圆形小礼拜堂。至此一个哥特式教堂的层级划分就清晰明了,层层细化,就像一个秩序井然的树状图,与论文的大纲有异曲同工之妙。在经院哲学对论文的结构作出层次分明的改进后,如《建筑十书》那样的著作不再分卷不明,同样也影响后世的论文写作,而正如这样的影响,哥特式建筑骨架分明的建筑结构也开辟出一种独特的美感。

后世影响

欧洲影响

哥特式建筑对于中世纪欧洲的绘画艺术以及雕塑艺术影响巨大。例如彩色玻璃画,随着哥特式教堂的盛行,彩色玻璃画取代原有的笔画,成为了哥特式教堂不可取代的一部分。这也使得彩色玻璃画逐渐成为了一种重要的装饰形式,在后期不断的发展中,形成了新的绘画艺术。哥特式雕塑则是在哥特式建筑浮雕手法中得到了新的发展,哥特式雕塑更加凸显人文主义,更加生动。 哥特式建筑艺术对于中世纪的服饰家具装饰都产生了较大的影响。在服饰的剪裁上,中世纪欧洲服饰风格受到哥特式建筑高瘦的整体形象影响,开始着重表现人体腰部曲线,并形成了“窄衣文化”,这也是现代西方服饰的起源在色彩方面,哥特式色彩丰富的影响下服饰的颜色也逐渐讲究搭配,并形成多种风格。在家具装饰方面,则是将哥特式教堂中的建筑特征作为一种造型符号,应用于家具设计中。例如火焰型、尖拱型的雕刻被作为装饰纹样应用于家具制造中,例如高教餐具的设计也是以哥特式建筑为设计灵感。 美学价值 作为石头书写的史书,哥特式建筑是中世纪遗留下来的重要艺术遗产,中世纪的特征深深烙印在这些建筑中,为后人了解中世纪打开了一扇大门。哥特式建筑是中世纪经院哲学和美学思想的投影在现实中的实体,它既具有宗教意味,也有着美学意义。受中世纪神学影响,哥特式建筑能给人一种神秘、黑暗的氛围,并且会营造一种浪漫的死亡气息,让人们沉浸在它独特的魅力中,不断追随它、完善它,最终让它成为一个涵盖建筑、绘画、文学、电影、服装、音乐等各种领域的庞大体系。 哥特式风格服装与现代服饰设计理念相融合,不断登上各大秀场舞台,成为服饰设计的重要表达方式之一。2018年,中国设计师郭培以“建筑”为主题,在巴黎发布了系列作品。服装的整体廓形融入中世纪哥特式建筑风格。通过尖形塔、拱形顶、圆弧窗、飞扶壁在服装结构上清晰而巧妙的呈现,将哥特式建筑风格的整体结构运用其中。 [ 中国影响 中国的建筑从明末开始,逐渐引入一些西方的装饰手法。而西方建筑手法在中国建筑中开始大量运用,开始于圆明园的建造。圆明园的不仅从中国的传统文化中汲取灵感,还使用了很多西方建筑手法,甚至专门为呈现西方文化建造欧式园林。中西方的建筑手法和风格从这里开始发生化学反应,不断融合,尤其是巴洛克以及哥特式艺术。不仅仅给我国的建筑带来了更大的装饰表现空间,同时也给中国本土建筑的发展带来了新的考验。 中国最大的哥特式教堂——“石室”,十分明显的表现出哥特式建筑对中国建筑的影响。它位于广州市越秀山一德东路,是一处纯花岗石建造的哥特式教堂,是国内最大的一座以高直尖顶为特色的哥特式建筑,由于它由纯花岗石砌筑,所以被当地居民称为“石室”,因其奠基日选在圣心瞻礼日,故又叫做“圣心大教堂”。圣心大教堂参照巴黎圣母院设计建造,工程十分浩大。正立面建造了东、西塔楼,中部为大门。东西宽35米,南北长78.69米,东西两侧使用飞券,内部为十字形尖券拱顶,两边用侧高窗。独特的哥特式建筑的建筑技术及装饰手法,使整座教堂气势宏伟,富有韵味。